|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

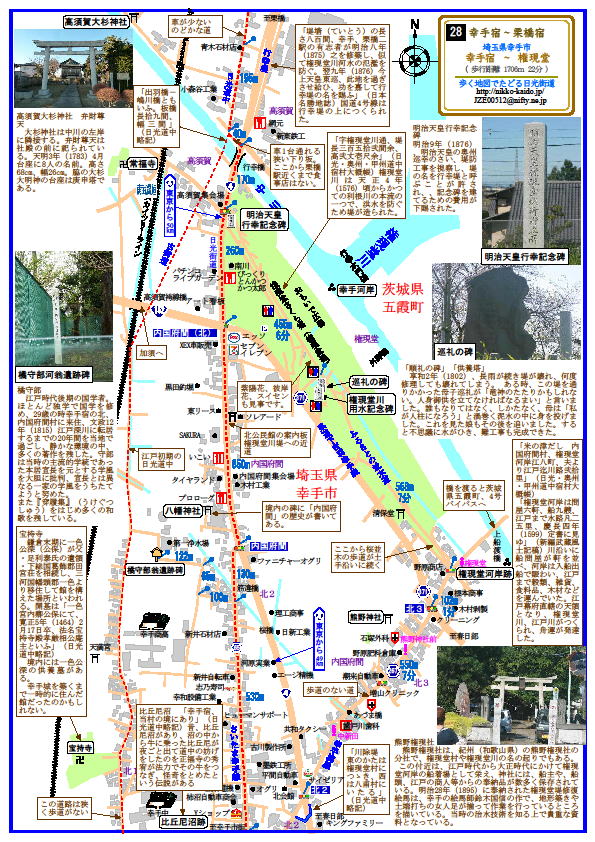

| 初めて歩く人のために - 【 歩く地図でたどる日光街道 】説明 ↑TOPへ 幸手宿から栗橋宿 幸手宿(埼玉県幸手市)~権現堂(埼玉県幸手市) 1706m 22分 清保堂(せいほどう) 幸手市北3-8 清保善士(ぜんじ)は、大字権現堂の松山(現在の北三丁目)にあった熊野山正智院を開山した方で、このお堂もその一画にあったようです。慶安3年(1650)11月4日に亡くなり、遺言によってここに葬られていますが、没後も耳の病気に悩む人々の信仰を集め、治った人々は耳の通りがよくなったということで、錐を奉納する風習がありました。 今も地元の人々は、子供が生まれた時、七五三の時、結婚した時には清保堂・熊野神社・水神社の三社に参拝しています。 幸手市教育委員会 権現堂堤修復絵馬 権現堂河岸の繁栄を背景に、明治28年に熊野神社に奉納された絵馬で、幸手の絵師鈴木国信の作。かつての土木技術や村の様子を知ることができる貴重な資料として、市指定文化財となっています。 幸手市ホームページ 幸手市の歴史より 市制施行五周年記念 幸手八景 権現堂桜堤 権現堂堤は、昭和初期に廃川となった権現堂川の堤でした。江戸時代には、この堤が切れると江戸まで洪水が及ぶといわれていました。堤の工事が進むようにと自ら川に身を投げて水を静めたという、母娘巡礼の姿を刻んだ供養の碑が建っています。 大正年間に桜が植えられ、戦後伐採されましたが、昭和24年に再び植栽されて現在の華やかな姿に育ちました。昭和58年に市指定文化財(名勝)になっています。 そよ風に花びらは舞う巡礼の 碑(いしぶみ)かこむ堤の桜 郷子 幸手市・幸手市教育委員会 幸手にあった関宿関所 みなさんは、関所というと、何を想像されますか?例えば、箱根の関所のように有名な観光地にある江戸時代の史跡、というイメージが強いかもしれません。 では、幸手にも関所があったことは、ご存じでしょうか?それが今回紹介する「関宿関所」です。 この関宿関所は、江戸時代、江戸川の右岸、現在の大字西関宿にありました。その後の江戸川の拡幅工事は、川沿い地域の景観を大きく変えてしまい、今は関所があった場所も河川敷の中です。 ただ、江戸時代の絵図にはその姿も描かれ、江戸川の洪水調節のため、川にせり出すように設置された「棒出し」の上に関宿関所の建物が見えます。(『幸手市史通史編Ⅰ』705ページ参照) 川沿いの関所ですが、街道の関所と同じく渡し場を通る人々の監視も大切な役割でした。しかし、最大の特徴は、この江戸川を往来する川船を監視することにありました。 利根川と江戸川、そして権現堂川などの大河川が集まる関宿という場所柄、関宿関所は、徳川将軍のいる江戸の町の安全を監視していたのです。 今は静かな西関宿ですが、江戸時代は関宿向河岸・関宿向下河岸という繁華な町場でした。当時は、河川を利用し、川船で年貢米や商人荷物などさまざまな物資の大量輸送を行いましたので、物流の拠点である河岸場には多くの人と物が集まり、賑わっていたのです。 川を渡る風は爽やかです。土手沿いにたたずむ「関宿関所跡の碑」へ足を延ばしてみませんか? 幸手市役所ホームページより 「権現堂」という地名の由来 「権現堂」という地名の由来は、江戸時代後期に幕府が編さんした地誌「新編武蔵風土記稿」(しんぺんむさしふうどきこう)に記されております。 [ 権現堂村 ]の項に村内熊野・若宮・白山の権現を合祀せし旧社あれば、この村名おこれりとあり (訳) 村の中に、「熊野権現社」、「若宮権現社」、「白山権現社」という三つの神社を一緒にまつった旧い神社があったので、「権現堂村」という名になった。 [ 熊野若宮白山権現合社 ]の項に 村の鎮守なり、正智院持、この社、古(いにしえ)大社にて村名の起こりとし云もこの権現三社なり とあり (訳) 村の鎮守で、昔は大きな神社だった。「権現堂」という村名の起こりも、この「権現三社」である。 このように、村の中に「三つの権現」があったことから、「権現堂村」の名前が付けられたと考えられています。この社の創建は、天正年間(1573~92年)と伝えられていますが、はっきりとしたことは分かっていません。 << 参考 >>古文書に見られる最も古い「権現堂村」 慶長20(1615)年 「下総国猿島郡幸手内権現堂村御検地帳」(しもうさのくにさしまぐんさってのうちごんげんどうむらごけんちちょう) ※江戸時代初期には「権現堂村」という村名が確実にあったことが分かります。 幸手市観光協会ホームページより 幸手音頭と権現堂堤の歴史 昭和26年(1951年)生まれの幸手音頭は、今年で還暦を迎えます。 その一番にある「♪ハァ~エ昔しゃお江戸を守った土堤も 今じゃ桜のネ~ アレサの桜の花の山 ソレ」という歌詞は、みなさんにもお馴染みですね。 「土堤」とは、権現堂堤のことです。また「お江戸を守った」とは、かつての大河・権現堂川の洪水から、遠く江戸までも守る堤という意味です。 その昔、権現堂川は関東随一の河川・利根川の一派として豊かに水をたたえ、水運にも利用されました。とはいえ、利根川の水を直接受ける流路ゆえ、大水になると堅固な堤でさえ決壊することもあり、あふれ出した濁流は、将軍のお膝元の江戸(御府内)まで押し寄せ、幾度も被害を与えたのです。 このため権現堂堤に対する江戸幕府の治水政策上の位置づけは高く、手厚く管理され、「江戸を守る」堤を守る水防活動に、命がけで尽くす幸手の住民の自負心も高かったのです。 そもそも、権現堂堤は、今から435年前の戦国時代、天正4年(1576年)に築かれたとする記録があります(天正2年とする記録もあります)。以降、治水の安定を得た幸手では、耕地が開発され、人が住み、村が生まれます。つまり、権現堂堤は、大水の被害から人々の生命と財産を守り、安全な地域を築いた立役者でした。 時の流れの中で、その役割は変化し、今は「桜の山」となった権現堂堤をたたえた幸手音頭は、堤の歴史を物語るかたりべとなっているのです 幸手市役所ホームページより 赤ん坊を抱くマリア地蔵 現在の権現堂集落農業センターの敷地内で発見されたマリア地蔵は、江戸末期の文政3年(1820年)子胎延命(したいえんめい)地蔵大菩薩の文字が刻まれており、赤ん坊を右手に抱いている立像です。 「イメス智言」の文字や、錫杖(しゃくじょう)上部に刻まれた十字架、仮託(かたく)信仰の象徴である魚と蛇の彫刻等から、隠れキリシタンの信仰対象であったと考えられます。 ※昭和58年3月24日に市指定有形民俗文化財となっています。 幸手市観光協会ホームページより 権現堂を見守る順礼母娘 権現堂堤の中央には、「順礼の碑」や「供養塔」が建っています。 享和2年(1802年)、長雨が続き堤が切れ、幾度修理しても大雨が降りだすと一夜のうちに切れてしまうというありさまでした。 ある時、堤奉行の指図で村人達は必死の改修工事をしていましたが、大被害と続く工事の疲れに、口をきく元気さえも失っていました。その時、夕霞のかかってきた堤の上に母娘の順礼が通りかかったのです。母順礼が堤の切れ口をのぞきこんで、「こうたびたび切れるのは、竜神のたたりかもしれない。人身御供(ひとみごくう)を立てなければなるまい。」と言いました。そこで、堤奉行は「誰が人身御供に立つものはいないか。」と人々を見渡しましたが、誰も顔を見合わせるだけで、進んで私がなるとういう者はありません。すると重苦しい空気を破り誰ともなく「教えたやつを立てろ。」という声があがりました。母順礼はこの声を聞くと、「私が人柱になろう。」と念仏を唱えて渦巻く泥水の中に身をおどらせたのです。これを見た娘順礼もあっというまにその後を追いました。すると不思議にもそこから水がひいて、難工事もみごとに完成することが出来たといいます。 この順礼母娘を供養するため昭和11年に石碑が建てられ、この碑には明治時代の日本画家結城素明(ゆうきそめい)による母娘順礼像が刻まれています。 ※昭和58年3月24日市指定史跡となっています。幸手市観光協会ホームページより ◎順礼供養塔 昭和8年(1933年)に当時の幸手商工会が建てた「順礼供養塔」です。この供養塔は、江戸時代の享和2年(1802年)の大水で人柱となって権現堂堤の危機を救ったといわれている順礼親子と、明治32年(1899年)の順礼樋管決壊による水防活動中の殉職者の供養のため建てられました。 ◎順礼の碑 昭和11年に権現堂川用水路普通水利組合が建てた「順礼の碑」です。こちらは、その美術的な価値が評価され市の指定文化財となっています。 石の姿は、自然の造形美が活かされ、鏡のように磨かれた円形の面には、あどけなさを残した少女と優しげな母という、2人の順礼親子の姿が刻まれています。この順礼親子を描いたのは、結城素明という明治生まれの画家です。東京美術学校(東京芸術大学の前身)に学び、後に教授として活躍し、多くの作品を残しています。有名な日本画家の東山魁夷らもその薫陶をうけています。 幸手市役所ホームページより 幸手河岸 市制施行五周年記念 幸手八景 権現堂調節池大噴水 昭和初期に廃川となった権現堂川をせき止める形で、権現堂調節池が建設され、行幸湖と愛称がつけられました。前方に見えるゲートの向こうに、スカイウォーター120と呼ばれる大噴水が設置されています。 県誕生120年記念事業の一つで、県章の勾玉を形どったものが五つ円形に並んでおり、それぞれが関係県市町村を表し、主噴水の吹き上げ高は120年を記念して120フィート(約36.6m)です。 大空に白く弧をなす噴水の 霧となりつつ川面を流る 郷子 幸手市・幸手市教育委員会 権現堂と行幸湖を結ぶ、優美な吊橋 権現堂堤と行幸湖を結ぶ外野橋(そとのばし)は、歩行者・自転車専用の吊橋です。 夜間には、橋中央からの照明によりライトアップされ、優美な姿をご覧いただくことができます。(ライトアップは桜まつり期間中のみとなります) 平成14年に完成した外野橋。斜め吊材を採用した2径間連続自破式吊橋という特徴があります。この吊橋は優れた構造特性と美観を合わせ持っておりますが、設計計算や細部構造が複雑で高度な技術を必要とするため、国内でも数橋しか架設されていない珍しい橋です。 幸手市観光協会ホームページより 迫力満点の権現堂大噴水 行幸湖(みゆきこ)は、大規模な県営公園として整備が進められています。 権現堂大噴水(スカイウォーター120)は、120年を迎えた埼玉県を象徴するために、噴水噴き上げ高も120フィート(36.6メートル)。迫力満点です。 また、水辺の遊歩道など、うるおいとやすらぎにあふれた空間が訪れる人を優しく迎えてくれます。(噴水時間については、ご確認ください。) 幸手市観光協会ホームページより 行幸堤の碑(みゆきづつみのひ) 権現堂堤は、権現堂川の水防のために江戸時代になる前に造られた堤です。 しかし、江戸時代を通じて何回もの洪水を経て、明治時代になって地元から新しい堤防造成の機運が起こり、明治8年6月に着工し、10月にはここから栗橋町小右衛門にかけて旧日光道中に並行した新権現堂堤が完成したのです(現在は国道四号線がその上を通っています)。 明治9年6月に、明治天皇が東北巡幸の祭に立ち寄られてその労に感じ入り、この仕事に携わった者の名前を石に刻んで残すように言われ、費用の一部が下賜されました。 人々は大変恐縮し、是非この堤を行幸堤と呼ばせていただきたいと申し出たところ許可されたということです。 明治22年の町村制施行によって高須賀村・外国府間村・円籐内村・松石村・千塚村が合併して行幸村となりましたが、その村名もこの行幸堤に由来しています。 また、この石碑の建っている部分は行幸橋の架け替え工事(平成12年~17年)以前はゆるやかな斜面であったため、石碑自体は歩道の近くにあって国道側を向いていましたが、堤が高くなったために上に移し、見やすいように現在の向きにしたものです。 (旧日光道中と行幸堤の説明図あり) 幸手市教育委員会 明治天皇行幸記念碑 橘守部翁遺蹟碑(たちばなのもりべおういせきひ) 幸手市北1-17-59 橘守部は、天明元年(1781)伊勢国(三重県)に生まれ、17歳で江戸に出て学問に志し、やがて積極的に国学の道に入った、江戸末期の四大国学者のは一人です。 文化6年(1809)29歳の時から内国府間常照院(現在県立幸手商業高校)に住み、約20年間この地方の教育にたずさわり、門下生も200名に及んだといわれています。 碑は、守部の生涯と遺業(いぎょう)をしのび昭和4年に建てられました。また、守部の書簡が市指定有形文化財として市立図書館に保存されています。 幸手市教育委員会 比丘尼沼 宝持寺 熊野権現神社 熊野神社 権現堂堤 八幡神社 高須賀大杉神社 大水との戦い 河岸 内国府間 高須賀 レストランプロローグ ハンバーグ、しゃぶしゃぶ 予算1000円位 11:00~14:30 16:30~21:30 火曜定休 友人、家族利用が多い 埼玉県幸手市内国府間644-2 TEL 0480-43-4003 幸手市 幸手市は、埼玉県の北東部にあり、東経139度43分、北緯36度4分に位置しています。面積は33.95k㎡、市域は東西8.8km、南北7.6kmです。地形は、平坦で標高の最も高いのが外国府間地区の15.9m、最も低いのは戸島地区の4.7mとなり、標高差はわずか11.2mです。地勢は古東京湾の一部が陸地化したもので、東端には下総台地の一部があるものの、ほかは沖積低地で、利根川と渡良瀬川の氾濫によって形成された沖積層の粘性土がほとんどです。幸手市の木は槙、花は桜です。幸手市は中1丁目、中2丁目、中3丁目、中4丁目、中5丁目、北1丁目、北2丁目、北3丁目、南1丁目、南2丁目、南3丁目、東1丁目、東2丁目、東3丁目、東4丁目、東5丁目、西1丁目、西2丁目、大字幸手、緑台1丁目、緑台2丁目、大字内国府間、大字中川崎、大字下川崎、大字千塚、大字円籐内、大字松石、大字高須賀、大字外国府間、大字上高野、上高野1丁目、大字権現堂、大字上吉羽、大字神明内、大字木立、大字惣新田、大字細野、大字下宇和田、大字上宇和田、大字下吉羽、大字西関宿、大字花島、大字中島、大字槙野地大字戸島、戸島1丁目、戸島2丁目、大字吉野、吉野1丁目、大字天神島、天神島1丁目、大字平須賀、平須賀1丁目、平須賀2丁目、大字神扇、大字平野、大字中野、大字長間、栄1番、栄2番、栄3番、栄4番、栄5番、栄6番、栄7番、香日向1丁目、香日向2丁目、香日向3丁目、香日向4丁目の地域がある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

【リンクについて】 当サイトへのリンクは自由です。上記リンク用バナーをご利用ください。 ただし、リンクサイトのホームページの内容が法律や公序良俗に違反している場合は、リンクをお断りします。 なお、当サイトは予告なくページの変更または削除することがあります。 相互リンクは、こちら からお願いいたします。 【免責事項】 当サイトからリンクを設定しているサイトの内容は、各ホームページ管理者の責任で管理・運営されているもので、 それぞれのリンクサイトの掲げる使用条件に従って利用下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【歩く地図でたどる日光街道】 http://nikko-kaido.jp/ mail JZE00512@nifty.ne.jp 制作・著作:風になりたや(浜田輝雅) Copyright(C)2010-2013 nikko-kaido All Rights Reserved. このサイトの文章・画像、地図は著作権で保護されていますので、無断転用、転載はご遠慮下さい。 但し、個人で使用する場合は、その範囲ではありません。しかし、会社や団体等で使用する場合は連絡下さい。 ご利用される場合、内容の加筆や削除はご遠慮下さい。 ご意見や記載内容についてご意見があればお聞かせ下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||