|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

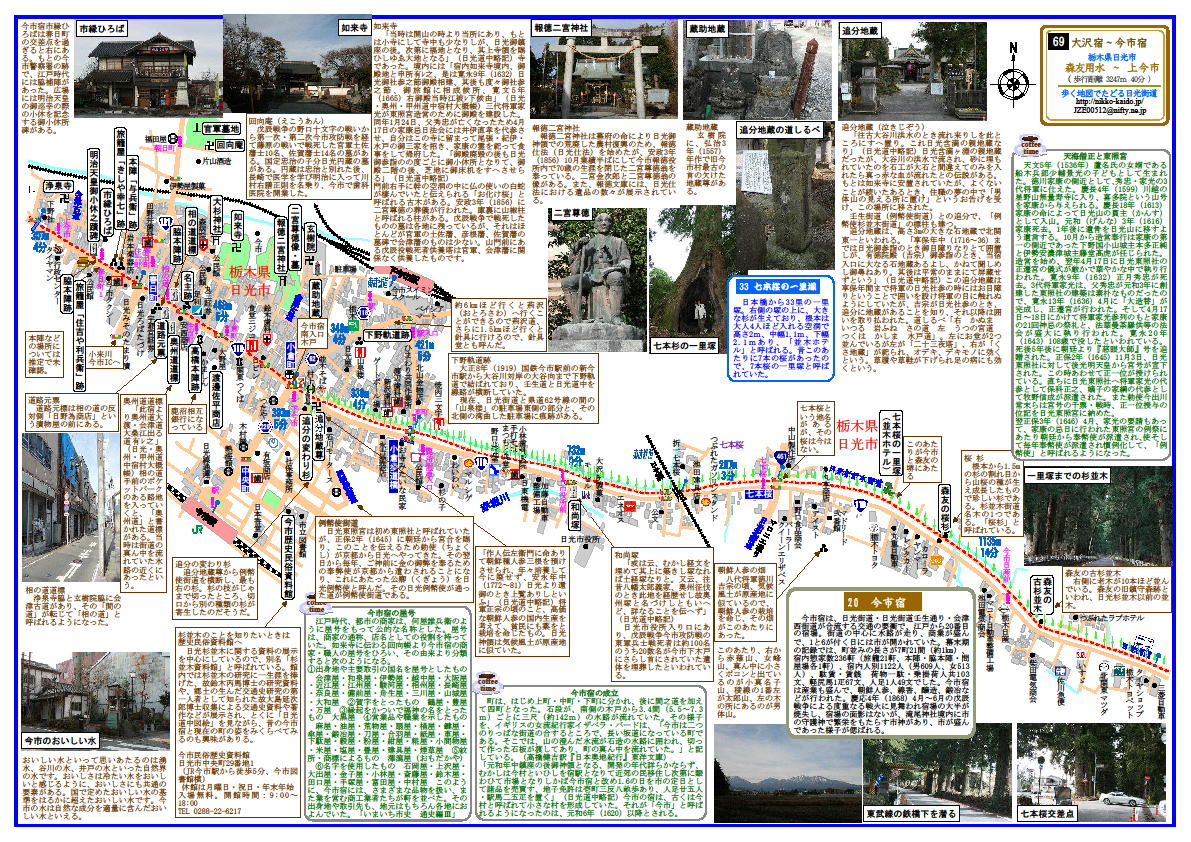

| ���߂ĕ����l�̂��߂� - �y �����n�}�ł��ǂ�����X�� �z�����@�@��TOP�� ���h���獡�s�h�@�X�F�p��(�Ȗ،������s)�`���s�h�`�㍡�s(�Ȗ،������s)�@3247m�@40�� ���s�h�i���܂������キ�j �@�����X����20�Ԗڂ̏h�w�i�h�꒬�j�ł���B���݂̓Ȗ،������s���s�B���s�h�͍]�ˎ���ɉ��썑�s��S�ɂ������h�꒬�B���ƍ����ƌĂ�Ă������h�w�ƂȂ��ďZ�����h�ɏW�܂��Ċ�����悵�A��s���J�����悤�ɂȂ������Ƃ��獡�s�h�ƂȂ����Ɖ]���Ă���B���̏h�͈�X���̒P�Ȃ��n���h�ł͂Ȃ��A�����X���̂ق��A�p�����A��Ð��X���A�����k�X���Ȃǂ��W�܂��ʂ̗v�Ղɗ��n����h�w�ł������B �����ᕼ�g�X���Ɠ����X���̒Ǖ��ɂ͒n����������B�����Ɉ��u����Ă���̂͑���2���[�g���̐Α��n����F�����ł���B���Ƌ�C�i�O�@��t�j����J��ܖ������̊ݕӂɌ��Ă��Ε��Ɖ]���A�吅�ŗ�����č��s�̉͌��ɖ�����Ă����̂������ɓ������Ĉ��u�������̂Ɖ]���Ă���B����g�@�������Q�w�����܁A���̒n���������ŕ����Ă���̂����āA��͔����ŕ���Ȃ��悤�����A���̒n�����̌��Œ��N�l�Q����Ă������Ƃ����B���m�ȑ��������͕s�������A�������㍠�̍�Ɛ��肳��Ă���BWikipedia��� �V��14�N(1843)�����́w�h����T���x�ɂ��ƁA���s�h(���܂������キ)�͋���2���A�h��563.690�A������7��21�ԁA�l��1122�l(�j609�l�A��513�l)�A�Ɛ�236���A�{�w1���A�e�{�w1���A����21���A�≮��1���A�h���l�n25�l25�D�ł����� �h��(���キ����)�Ƃ́@�_�앨�Ȃǂ�Ă̎�ꍂ�Ɋ��Z���āA���⒬�h��̋K�͂�\���������̂ł��B�P�ʂ͐E�l�E���E���E��(���Ⴍ)�ŁA1��10�l�A�A1�l��10���A1����10���ƂȂ�܂��B1����10�قƂȂ�܂��B1���͖�1.8?(�ꏡ�r1�{��)�ŁA1�͈ꏡ�r100�{���̗ʂƂȂ�܂��B�Ȃ��A1�U�͂����悻3�l5���̂��Ă����܂����B ��(���傤)�Ɗ�(����)�Ƃ́@���ƊԂ́A�����𑪂�Ƃ��̒P�ʂ̂��Ƃł��B1���͖�109.09m�ƂȂ�܂��B1����60�Ԃł��B1�Ԃ�6��(���Ⴍ)�ŁA��1.82m�ɂȂ�܂��B�Ȃ��A���E�ԁE�ڂ͎���ɂ���Ă��������������قȂ�܂����B �{�w�E�e�{�w�E���ĂƂ́@����������قł��B�{�w�E�e�{�w�́A�Q�Ό��̑喼�Ⓔ�g�E�����Ƃ������M�l���h�����܂����B�{�w�����p�ł��Ȃ��Ƃ��ɂ́A�����ɘe�{�w�����p����܂����B��ʗ��l���h�����闷�Ă�����܂��B���ẮA�H�����̏h���{�݂ł��B �≮��(�Ƃ���)�Ƃ́@�≮(�Ƃ���E�Ƃ��)�Ƃ������A���̏h��܂ŏ��p���l����n��p�ӂ�����A���p�̏o���҂̗��َ�z�ȂǁA�h��Ɩ�����舵���{�݂̂��Ƃ������܂��B �h���l�n(���キ���Ă����)�Ƃ́@�Q�Α喼���l�Ȃǂ��ʍs����Ƃ��ɁA�h��ŗp�ӂ���l��(�ɂ�) �Ɣn�̍ő吔�̂��Ƃł��B����Ȃ����͏���(��������)�Ƃ��āA���ӂ̑��X���璲�B���܂����B�{��50�l50�D�����蓖�Ă��Ă��܂������A����5�N(1808)��35�l35�D�ɕύX����܂����B �{�w������ �e�{�w �����@ �@���� ��� ��������� �����_�� �������� �p�����A�������i�����ᕼ�g�X���j ��Ð��X�� ��c�����i�����k�X���j �t�� ���s�s�i���܂������j �@���Ċ֓��n���̖k���A�Ȗ،��k�����ɑ��݂����s�s�B����s��S�B2006�N3��20���ɁA�i���j�����s�⑫�����Ȃǂ̎��ӎ����̂��������A�i�V�j�����s�̈ꕔ�ƂȂ����B���݂̓����s�����{���ɂ́A�����s�s�����̌������g�p���Ă���B �]�ˎ���F�����X���̏h�꒬�ł���A�����ᕼ�g�X���E��Ð��X���������ʂ̗v�ՂƂ��ĉh�����B 1889�N4��1���F���s���A�������A���쑺�A�����葺�A��{�ؑ��A�������A���V�����A�g�A�y���������č��s���������B 1890�N6��1���F���{�S���i�����S���������{���q�S���j���s�w�J�ƁB 1929�N7��7���F�����S�������s�w�J�ƁB 1954�N3��31���F��s��S�������A�͓��S�L������ғ����s�����{�s���A���s�s�ƂȂ�B 1954�N11��1���F�͓��S��S��Ɠ��䑺�̈ꕔ��ғ��B 2006�N3��20���F���s�s�A�i���j�����s�A�������A�������A�I�R�����������A�V�݂��ꂽ�����s�ƂȂ�BWikipedia��� ���� �@���̊���ڂɍ��̎킪�����A���̑̓���ʂ��Ēn�ʂɍ������낵�A��𐁂������̂ł��B���傤�ǐl�̔w�̍����ʂɊ��̊���ڂ������āA�����ɎR�������āA��{�̖̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� ���ʎj�Ձ@���ʓV�R�L�O�� ���������؊X���̈ꗢ�ˁ@���{���̈ꗢ�ˁi���z�e���j�@���s���{�� �@�]�˂�������܂ł�36���]�i144km�j�̊X���́u���������v�ƌĂ�A���̐̓��Ƌ{�Ɍw�ł邽�߂̊X���Ƃ��ĉh�����B �X���ɂ͈ꗢ���Ƃɒ˂�z�����̏�ɑ�����A�����ė��l�ɗ�����m�点�����A���̐����؋�Ԃł͈ꗢ�˂ɐ����A�����Ă���̂����F�ł���B���ɂ��̒ˏ�̐��͍������������ċ��o����l��4�l�ʓ����Ƃ��납��u���z�e���v�ƌĂ�Ă���B �����N�l�Q�̔� �Ǖ��n���� �@���n���l�Ƃ��T�����T�} �@���n���l�ɂ́A��n�ɐl�Ԃ̗͂ł͂Ƃ��Ă��v��m��Ȃ��͂ƒm�b�̑q�������Ă���Ɖ]���A�q��Ă◷�����̈��S������Ă��Q�肳��A�吨�̐l�������Ă��܂����B�n���~��������24���ł��B �@���T�����T�}�́A23��u�Ɖ]���A���҂��M�̈�ł��B�����𒆐S�Ɍ��̌`�����傤�ǔ����ɂȂ�邾����Ƃ��A�܂��n����������24���̑O�邾����Ƃ�����t�]�̂��߂Ƃ������Ă��邪�A��y�@�ւ̏��Ȃ��������A�M�����˂ĕ����̏�������y������������ďW��A�c���ɂӂ����������]���܂��B���n���l�����T�����T�}�����Y�q��Ă̐M�ł��苟���Ɛ����������F�肵�܂����B �m���ĂȂ�قǁI �ᕼ�g�X�� �@�ᕼ�g�X���́A�����ᕼ�g�X���Ƃ������܂��B�������Ƌ{�̑�Ղɒ��삩��g�킳�ꂽ�ᕼ�g���ʍs�����X���ł��B�����͑q���Œ��R���ƕʂ�A�ʑ��A�؍�A���c�A���c�A�V���A�Ȗ��o�Ğ���(�ɂꂬ)�܂�23��1���A14�h��ᕼ�g�X���Ƃ��ł��܂��B�ᕼ�g�X���̐����́A���s���珬�q�܂ł�13�D4km�ł��B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� ���Ǖ��̕ς�萙 �����n�� �@�Q�����������ɂ����̌��������n���l�͐퍑����̑�H���������Ă����̂ł��B�ړ��̂��ߍŋߌ@��N�����܂����B�����s���Ɏc������n����F���̒��ŁA�Ō�(1557�N��)�ł��邱�Ƃ��킩��܂����B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� �������@ ��{�_�� �@����3(1856)�N10���A��{������70�ō��s�����Ŗv���܂����B�����͕�����Ă�Ȃƈ⌾�B���̈⌾�����A�����̈⓿���ÂԐl�����ɂ���Č��Ă�ꂽ�̂����̐_�Ђł��B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� �l�̏W�܂肪�ɂ��₩�Ȏs��ƂȂ����B ���s�h �@�����X���̒��ŁA�ᕼ�g�X���Ɖ�Ð��X������������d�v�ȏꏊ�ł����B���s�h��ʂ钬�̒����ɂ͐��H�������Ă��܂����B�{�w�͒�����1�����������̂́A�V��14(1843)�N�ɉΎ��ŏĎ����Ă��܂��B�܂��A�]�˂Ɠ��������ԒʐM����舵����r�Ԃ�2�l���܂����B �@���Ƃ��Ƃ́u�����v�Ƃ����Ă����̂��A�h�w�ƂȂ��Ă���A�ߍ݂̐l�X���ڏZ���Ă��āA�s��ƂȂ�A�ɂ��키�悤�ɂȂ����̂Łu���s�v�h�ƂȂ����悤�ł��B�����A1�̓���6�̓����߂����Ƃ��Ďs�����ĂĂ����Ƃ����Ă��܂��B �@�������A�c�O�Ȃ��ƂɁA�c��4(1868)�N�̕�C�푈�ŁA�h�̂قƂ�ǂ��Ă��Ă��܂��A�����݂ɍ]�ˎ���̂��̂͌�������܂���B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� �m���ĂȂ�قǁI ���s�s�͐����ŗL�� �@���s�Ő��Y���������ɂ́A�������Ɠ�����������܂��B�������Ɠ������̊Ԃɂ́A���Y�ʂł͑卷�͂���܂��A�o�z�ɐ�߂鐙�����̊����́A�S�̂�20����ɂ����܂���B����獡�s�Y�̐����́A�����𒆐S�ɏo�ׂ���܂����A�֓��E���k�n������v�ȗ��ʋ��ł��B���݁A�����A���������킹�����s�̐����H�Ƃ́A��28���~�K�͂̎Y�ƂɂȂ��Ă��܂��B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� �Ȗ،��w��j�� ��{�����̕�@1��@���a32�N8��27���w�� �@��{�����i1787�`1856�j�͍]�ˎ��㖖���̔_���ƁE�v�z�Ƃł���A���͍��������Q���R���i����܂ނ�@���_�ސ쌧���c���s�j�̔_�Ƃɐ��܂�A�ʏ̂������Y�A�����Ə̂����B �@�����́A�Ό��͍s�i�����������j���ĔˉƘV�ƍċ���������r���A����4�N�i1821�j�ɏ��c���ˎ��v�ے��^�i�������ڂ������ˁj�̖������썑�������̍r�����������{���邱�ƂɂȂ�A���̌㔼��������ʼn߂������ƂƂȂ����B �@�����̂����������Ƃɂ��A�e�n�ŋ���������w�������������ʂ������A���݂ł����H�Ȃǂ̐��ʂ��e�n�ɂ̂����Ă���B �@�����̎��тɂ�薋�{�ɓ����_��89�����̕����𖽂���ꕜ���J�����@���������A�Éi6�N�i1853�j�ɂ͍��s�ɕ�����ݒu���ē����_�̕����ɑS���͂𒍂����B �@�������A����3�N�i1856�j�Ɏ��Ɣ��ŕ����ɂ�����70�Ŏ��������B �@���s�̔@�����ő��V���s���A���݂̒n�ɖ������ꂽ�B�Ȗ،�����ψ���@���s�s����ψ��� �����������̗R�� �@�����������Ƃ����Ďv��������̂͗N���J��̐��A��˂̐��Ƃ��������R�E�̐��ł��B�������͗₽�����������������������悤�ɂ��������ɂ����ʂ́��f������܂��B���̕\�͍��Œ�߂������������̊�ƍ��s�̐����r�������̂ł��B�����̂悤�ɍ��s�̐��͎��R�Ȑ�����K�ʂɊ܂����������Ƃ����܂��ǂ������ܖ����������B�����i���̊20�x�ȉ��@���s�̐�12�x�j�c�����f�i���̊0.4mgl�ȉ��@���s�̐�0.2mgl�j�����c�����i���̊30�`200mgl�@���s�̐�108mgl�j�@�d�x�i���̊10�`100mgl�@���s�̐�40mg�j�@�߃}���K���_�J���E������ʁi���̊3ml�@���s�̐�0.5mgl�j�@�L�C�x�E�������i���̊3�ȉ��@���s�̐�0�j �@���� �@����ɔ@����{���Ƃ����y�@�̎��ł��B���i9(1362)�N�A3�㏫�R�ƌ������Ƌ{���c�̂��߂ɔ@������a�����݂��A�����ɐ���(�Ƃ���イ)���܂����B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� �����(����������) �@�]�ˎ��㏉���ɁA�@�����̑m���̏Z���Ƃ��Č��Ă��A���a���N(1801)�ɑ���ꂽ�n����F��q��Ēn�������J���Ă��܂��B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� ���s�����H���W �@���H���W�Ƃ́A���H�̋N�_�E�I�_�܂��͌o�ߒn��\��������̂ŁA���݂͍���119�����Ƒ�����(���̓��ʂ�)�̂s���H�ɂ���܂��B�ݒu�N�オ�Ȃ��A���ł����̂��킩��܂��A�@���̐���O���炠�������̂Ǝv���܂��B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� ��� �@���T3(1572)�N�Ɍ������ꂽ�Ƃ����@�����̖����ł��B�c��4(1651)�N�A�ƌ�(��Q�@�a)�̌�������R�Ɍ������Ƃ��A�����ŏ��x�~�����Ƃ����܂��B�@�����X�����l�b�T���X21���i�ψ���@�����X����k�}�b�v Walk�P��� ���吙�_�� �������{�w�� ���n�Ӎ������X�@ �X�F ������ ���� ���{���ꗢ�� ,���z�e�� �a���� �Ǖ��n�� �ς�萙 ���j���������� �ᕼ�g�X�� �����n�� ��{���� �@���� ���H���W ���̓� ���W ���B�� �{�w ���� �e�{�w ���ĉ� ����@ �����V�c ��C�푈 �@���� �����s �Ȗ،� |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

�y�����N�ɂ��āz ���T�C�g�ւ̃����N�͌������R�ł��B��L�����N�p�o�i�[�������p���������B �������A�����N���̃z�[���y�[�W�̓��e���@��������Ǒ��Ɉᔽ���Ă���ꍇ�Ȃǂ́A�����N�̍폜�����肢���邱�Ƃ�����܂��B �Ȃ��A���T�C�g�͗\���Ȃ��y�[�W�̕ύX�܂��͍폜���邱�Ƃ�����܂��̂ŁA���炩���߂��������������B ���݃����N�́A�������@���炨�肢�������܂��B �y�Ɛӎ����z ���T�C�g���烊���N��ݒ肵�Ă���T�C�g�̓��e�́A�e�z�[���y�[�W�Ǘ��҂̐ӔC�ŊǗ��E�^�c����Ă�����̂ŁA ���ꂼ��̃����N�T�C�g�̌f����g�p�����ɏ]���ė��p�������B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �y�����n�}�ł��ǂ�����X���z http://nikko-kaido.jp/ mail JZE00512@nifty.ne.jp ����E����F���ɂȂ肽�� Copyright(C)2010-2013 nikko-kaido All Rights Reserved. ���̃T�C�g�̕��́E�摜�A�n�}�͒����ŕی삳��Ă��܂��̂ŁA���f�ł̓]�p�A�]�ڂ͂������������B �A���A�l�Ŏg�p����ꍇ�́A���͈̔͂ł͂���܂���B�������A��Ђ�c�̓��Ŏg�p����ꍇ�͘A���������B �����p�����ꍇ�͓��e�̉��M��폜�͂������������B�܂��A���ӌ���L�ړ��e�ɂ��Ă��ӌ���������������������B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||