|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

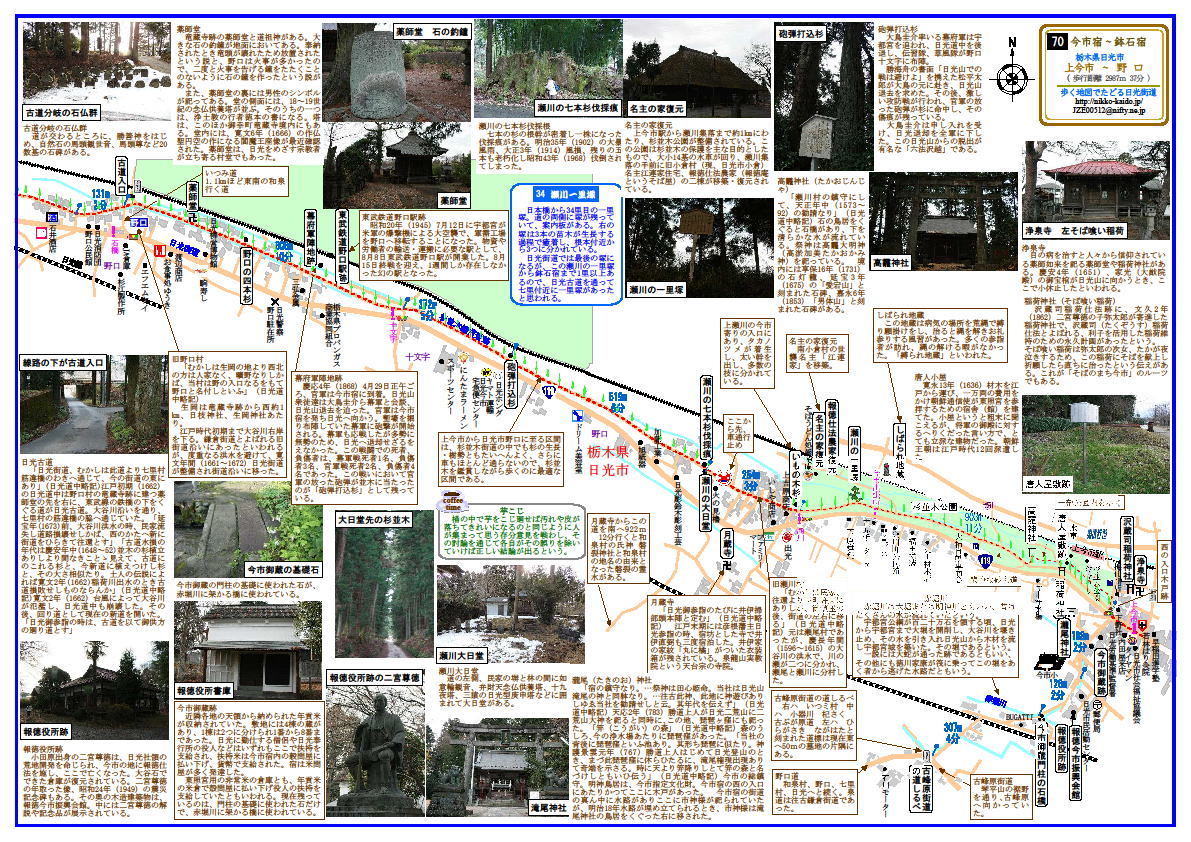

| 初めて歩く人のために - 【 歩く地図でたどる日光街道 】説明 ↑TOPへ 今市宿から鉢石宿 上今市(栃木県日光市)〜野口(栃木県日光市) 2987m 37分 ○下野社 有形文化財(建造物) 報徳役所書庫 市指定昭和40年3月 旧報徳役所(現報徳今市振興会館敷地)内にある。安政6年(1859)建造、木造石屋根石張2階建 間口2.5間 奥行2間 延坪10坪 当時経費73両 二宮尊徳が、嘉永6年(1853)幕府より日光神領の復興を命ぜられ、安政2年に報徳役所60坪を建築した時、土蔵書庫3坪が狭小の為に拡張したのがこの書庫である。石材は、地元の板橋石で、同所の六左衞門が運搬した。大工、左官等延べ413人で建築した防火施設である。 収蔵された15年間にわたる仕法記録一万巻は、戊辰戦争の時、福島県相馬に避難した。書庫は、明治5年以後転々とし、最後は栃木市の小江沼家に買い取られたが、小江沼家が市に寄贈、百年祭を機にここに復元した。 平成9年3月 日光市教育委員会 ○今市御蔵石の橋 今市御蔵跡 宿内で消費される米をまかなうために、江戸幕府は、下野国内の幕府領で納められた年貢米を集め、今市宿の上町(現在の春日町付近)に建てた米蔵(今市御蔵)に貯蔵し、米問屋を通して売りさばいてきました。この蔵は現在の今市小学校の東側にありましたが、残っているのは門柱の基礎に使われた石だけです。 日光街道ルネッサンス21推進委員会 日光街道御徒マップ Walk1より 今市市指定第75号 今市市重要文化財指定書 一、種別 有形文化財 瀧尾神社 二、名称 石造・明神鳥居2基 員数1 当該文化財の特徴を示す簡単な事項 鳥居の形式は、明神鳥居であり、永く後世に伝えられるべき日本建築様式の一つであり、伝統形式でもある。用材は、地元大谷川より採取されたと見られる石材を使用し、二基とも全体に格調高く造作されている。 右を今市市文化財保護条例第5条により市重要文化財にしていする。 平成7年3月10日 市教育委員会 今文指定第75号 市重要文化財指定書 一、種別 有形文化財 瀧尾神社 二、石造・明神鳥居2基 員数1 右を今市市文化財保護条例第5条により市重要文化財に指定する。 平成7年3月10日 市教育委員会 滝尾神社 勝道上人が日光に滝尾を祀ると同時に、この地にもこれを祀ったと伝えられています。 日光街道ルネッサンス21推進委員会 日光街道御徒マップ Walk1より 杉並木公園概要 この公園は、日光杉並木街道の保護と地域の文化を伝承するために整備したものです。日光杉並木街道は、国の特別史跡、特別天然記念物の二重の指定を受けている歴史的にも学術的にもきわめて価値の高いものです。 杉並木の樹根の保護のため、敷地の周辺を公有化していますが、この部分の有効利用の上から公園としてモデル的に整備を行ったものです。 地域文化を伝承する施設としては、水車や民家を復元しています。今市市では杉線香の生産が盛んですが、その動力として、かつては水車が使われていました。また、米つきや粉ひきにも水車が利用され、市内に数多くの水車を見ることができました。園内には、当時をなつかしみ、体験できるように水車を設置してあります。また、国内の水車と対比して見ていただくため、海外で使用されているものを世界の水車として、いくつか設置してあります。 民家については、歴史的に価値があり、貴重な文化遺産である天保元年(1830)に建てられた旧江連家(約90坪)と二宮尊徳の報徳仕法による住宅ある報徳仕法農家(約30坪)の2棟を復元してあります。 杉並木公園 日光杉並木街道保護と地域の文化を伝承するために整備した公園です。 地域文化を伝承する施設としては、水車や民家を復元しています。今市市では杉線香の生産が盛んですが、その原動力として、かつては水車が使われていました。また、米つきや粉ひきにも水車が利用され、市内に数多くの水車を見ることができました。 民家については、歴史的に価値があり、重要な文化遺産とである天保元(1830)年に建てられた旧江連家(約90坪)と、二宮尊徳の報徳仕法による住宅である報徳仕法農家(約30坪)の2棟を復元してあります 日光街道ルネッサンス21推進委員会 日光街道御徒マップ Walk1より。 朝鮮通信使の今市客館跡 江戸時代、「信(よしみ)」を通わす善隣友好の朝鮮通信使は12回来日しました。うち、寛永13年(1636)・同20年(1643)・明暦元年(1655)の3回、正使・副司・従事官(じゅうじかん)の3使ら約200人が日光を訪れました。寛永13年は遊覧でしたが、次の2回は東照宮と大猷院で朝鮮式の参拝をしました。 一行は春日部(埼玉県)・小山(栃木県)・宇都宮(同)に泊まり、4日目の夕方今市客館につきました。翌日日光へ行き、再びここに宿泊し、同じ道を江戸へ戻りました。道中、異国に憧れる人々が大歓迎しました。 寛永13年の正使任絖(いんわん)は、ここを「材木を江戸から運び1万両余りの費用で、新設の板屋が百軒近く」、「人馬が多く、麦畑を平坦にして特別にこの館舎を設けた」(『丙子日本日記』)などと書きました。その後の三使の日記にも、新築の豪華な客館にふれています。 今市市 唐人小屋 日光参詣の朝鮮通信使が、日本にやって来た時に、その宿舎として新造した建物の跡です。一万両の費用をかけて建設したといわれています。将軍が宿泊する御殿にたいしてへりくだって小屋と言ったといわれ、杉並木公園の一部を含んだ地域にこの地名が残っています。 日光街道ルネッサンス21推進委員会 日光街道御徒マップ Walk1より そば喰稲荷 澤蔵司稲荷神社 この神社は、信仰に篤い二宮尊徳の子弥太郎が文久2年に寄進したが、戦乱にあい消滅した。その後、弥太郎の子金之丞・延之輔等によって復興した。伝えによると金之丞の妹に夜泣きする人がいて、、そばを献上し、祈願したらただちに治ったという、以来「そば喰稲荷」と云いわれるようになった。 今市は、そばのまちとして全国的にその名を聞くところとなったが、そのルーツはここにある。そばが約150年以前から、この地に存在し神に捧げるものとして尊ばれ、現在まで永い伝統に培われ、守り、愛されて、引継がれている。 市指定文化財(史跡) 沢蔵司(たくぞうす)稲荷仕法の跡 昭和40年3月6日指定 正一位沢蔵司稲荷大明神御修復料永久増益仕法の遺産である。文久2年(1862)二宮弥太郎創設 51ヶ年計画(現金12両、終計152両) 日光神領仕法中の特異な神社仕法である。 元金を地元住民に貸与し、1割の利子中3分を浄泉寺祈料、金子取扱世話料、檀家世話方雑用に当て、残り7分を繰り入れた複利計算をもって、稲荷維持の永久計画を立てた。仕法6か年後、明治戊申の戦乱にあい消失したが、安政2年(1855)弥太郎の長子、二宮金之丞をはじめ、世話人白河屋、傘屋等の尽力により数百人の寄進者を刻んだ玉垣がしている。 仕法様式は大正年間まで継続し、地元に多大の恩恵を与えた。 平成8年3月 日光市教育委員会 ○高杉神社 一里塚 今市市瀬川 江戸から日光までの36里余(144km)の道筋は日光道中と呼ばれ、その昔東照宮に詣でるための街道として重要視された。 街道には一里毎に塚を築きその上に樹が植えられ旅人に里程を知らせたものである。この地点は、江戸日本橋から34里(132km)のとこである。 ○瀬川の七本杉伐採根 砲弾打込杉 日光市 付近は明治戊申の役に官軍が日光に拠る幕府軍を攻撃した際、前哨戦を行った所である。この杉の幹の凹んでいるところは砲弾が当たって破裂したあとである。 貴重な文化遺産「日光杉並木街道」を後世に残すために 日光杉並木街道は、我が国で唯一、国の特別史跡、特別天然記念物の二重指定を受けた世界に誇れる貴重な文化遺産です。 この杉並木が今、環境の悪化などで毎年少しずつ失われているため、栃木県ではさまざまな杉並木保護事業に取り組んでいます。 ここでは、そのうちの一つとして、杉の根を保護するための工事(ポカラ工法)を実施しました。 【ポカラ工法】道路と並木敷きとの高さが違う場合、その段差をなくし道路の下まで杉の根が伸びられるようにたるため、畑土に畜産堆肥などを混ぜた土壌を詰めた中空コンクリートブロック(ポカラ)を埋設する工法。 この他に、杉の根が露出している場合、木の柵で土どめをし、そこに畑土に畜産堆肥などを混ぜた土壌を入れて根本の状況を元に戻す「木柵工法」も実施しています。(今市市水無、明神地区など) これらの杉並木保護事業は、日光杉並木オーナー制度による運用益や杉並木保護のために寄せられた寄付金に加えて、日本中央競馬会(JRA)、(財)日本緑化センター、(社)国土緑化推進機構、(社)栃木県緑化推進委員会の支援を得て実施しました。 日光杉並木オーナー制度 杉並木保護に賛同いただいた方々に杉並木一本1千万円で購入していただき、その運用益でポカラ工法や木柵工法による土壌改良工事を行うことにより、弱った杉の樹勢回復を図るため、栃木県が平成8年秋に創設した制度です。なお、杉を手放したい時は、栃木県がいつでも買い戻しいたします。 栃木県教育委員会事務局文化財課 財団法人杉並木保護財団 薬師堂 境内においてある石造りの梵鐘が有名です。言い伝えでは、明和5(1768)年、村人が石の梵鐘も奉納しようとしましたが、それは龍頭が重すぎたために壊れてしまい、以来、放置されてきたということです。 日光街道ルネッサンス21推進委員会 日光街道御徒マップ Walk1より ○古道入口 浄泉寺 沢蔵司稲荷神社 今市御蔵 報徳役所 小峰原街道 瀧尾神社 稲荷神社 唐人屋敷 杉並木公園 名主の家 瀬川一里塚 大日堂 月蔵寺 砲弾打込杉 野口駅 幕府軍陣地 四本杉 薬師堂 七本木の伐採痕 古道 石仏群 戊辰戦争 赤堀川 そば喰い稲荷 しばられ地蔵 日光市 栃木県 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

【リンクについて】 当サイトへのリンクは原則自由です。上記リンク用バナーをご利用ください。 ただし、リンク元のホームページの内容が法律や公序良俗に違反している場合などは、リンクの削除をお願いすることがあります。 なお、当サイトは予告なくページの変更または削除することがありますので、あらかじめご了承ください。 相互リンクは、こちら からお願いいたします。 【免責事項】 当サイトからリンクを設定しているサイトの内容は、各ホームページ管理者の責任で管理・運営されているもので、 それぞれのリンクサイトの掲げる使用条件に従って利用下さい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【歩く地図でたどる日光街道】 http://nikko-kaido.jp/ mail JZE00512@nifty.ne.jp 制作・著作:風になりたや Copyright(C)2010-2013 nikko-kaido All Rights Reserved. そのサイトの文章・画像、地図は著作戦で保護されていますので、無断での転用、転載はご遠慮下さい。 但し、個人で使用する場合は、その範囲ではありません。しかし、会社や団体等で使用する場合は連絡下さい。 ご利用される場合は内容の加筆や削除はご遠慮下さい。また、ご意見や記載内容についてご意見があればお聞かせ下さい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||