|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

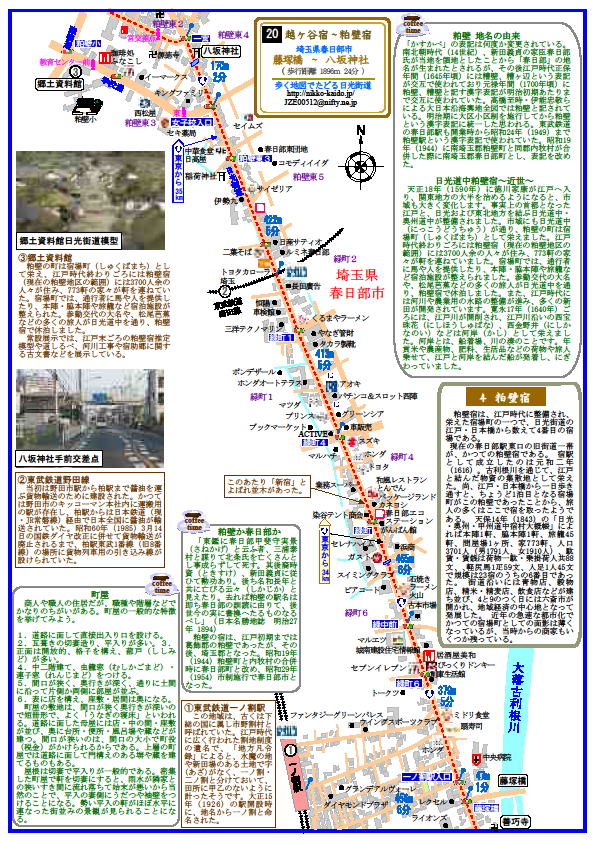

| 初めて歩く人のために - 【 歩く地図でたどる日光街道 】説明 TOPへ 越ヶ谷宿から粕壁宿 藤塚橋(埼玉県春日部市)〜八坂神社(埼玉県春日部市) 1896m 24分 春日部市郷土資料館 TOPへ 開館:午前9時 閉館:午後4時45分 休館日:月曜日、国民の祝日、年末年始(ただし、月曜日と祝日が重なった場合は、火曜日もお休みとなります。) 団体料金:20名以上の団体で利用される方は、事前にご連絡ください。 入館料: 無料 見学所要時間:15〜30分 春日部郷土資料館パンフレットより 春日部の地名の起こりは、大きな謎につつまれています。一説には、今から1400年以上昔、大和時代に安閑天皇(あんかん)皇后春日部山田皇女(かすがのやまだのひめみこ)らの私有民(部民・べのたみ)が居た、御名代部(みなしろべ)であったといい、また、水の浸った土地カスや、川のほとりカワベなど、地形を表す言葉から起こったとする説があります。平安時代末には、紀氏(きし)の一族が土着し、春日部氏を名乗りました。 地名の漢字表記では、南北朝時代の春日部が古く、その後戦国時代に糟ケ邊、糟壁と変化し、江戸時代中頃以降は、ほぼ粕壁と書かれるようになりました。昭和19年(1944)粕壁町と内牧村の合併により、春日部町となります。 春日部郷土資料館 パンフレットより 粕壁宿(かすかべじゅく) TOPへ 粕壁宿は、現在の春日部大通りあたり、江戸日本橋から千住、草加、越谷(越谷町と大沢町)に続く日光道中4番目の宿場町でした。 江戸から距離は9里2町(約35.6km)、宿場内の通りの長さは24町35間(約2.7km)、道幅4間(約7.3m)でした。町並みは通りに沿って南北に10町25間(約1.1km)にわたり、天保14年(1843)ごろには773軒、人口3,701人を数えました。 宿場は、公用の出張者が利用する馬や人足を、乗り継いで交代するための場所として、諸街道に設けられた町です。また、大名や日光門主が利用できる宿泊施設が整っており、公的な書類の飛脚業務も行っていました。粕壁宿には人馬の手配などを行う問屋場が1か所ありました。一般旅客も泊まることができる旅籠は45軒でした。 粕壁宿から日光・奥州方面へ向かうと、杉戸、幸手、栗橋と宿場町が続き、房川渡中田関所(栗橋関所)わ通って利根川を渡り、対岸の中田宿(現茨城県古河市)へ至ります。 春日部郷土資料館 パンフレットより 日光道中 TOPへ 日光道中は、日光海道、日光街道などともいわれた、江戸時代の主要道路です。江戸日本橋を起点とし、日光(現栃木県日光市)まで通じていました。途中宇都宮までは奥州街道と併用で、東海道、中山道、甲州街道と並ぶ、五街道の一つでした。日光道中・奥州道中は、徳川家康を祀る日光東照宮への道であり、また東北地方の諸藩の参勤交代でも利用されました。一里毎に塚が築かれ、市内では備後と小渕に一里塚があり、榎が植えられていました。このほか現藤塚橋付近には、松並木もあったようです。 春日部郷土博物館パンフレットより 善功寺 藤塚橋 緑町 粕壁 春日部市 八坂神社 源徳寺 郷土資料館 一ノ割 大落古利根川 春日部宿 粕壁宿 スカイツリーライン 【お食事処】 扇寿司 ラーメンミドリ食堂 びっくりドンキー 居酒屋美和 石焼きラーメン火山 ガスト 和食レストランとんでん くるまやなラーメン 二葉そば サイゼリア 中華食堂日高屋 珈琲処ふなこし 【ご宿泊】 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

【リンクについて】 当サイトへのリンクは自由です。上記リンク用バナーをご利用ください。 ただし、リンクサイトのホームページの内容が法律や公序良俗に違反している場合は、リンクをお断りします。 なお、当サイトは予告なくページの変更または削除することがあります。 相互リンクは、こちら からお願いいたします。 【免責事項】 当サイトからリンクを設定しているサイトの内容は、各ホームページ管理者の責任で管理・運営されているもので、 それぞれのリンクサイトの掲げる使用条件に従って利用下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||