|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

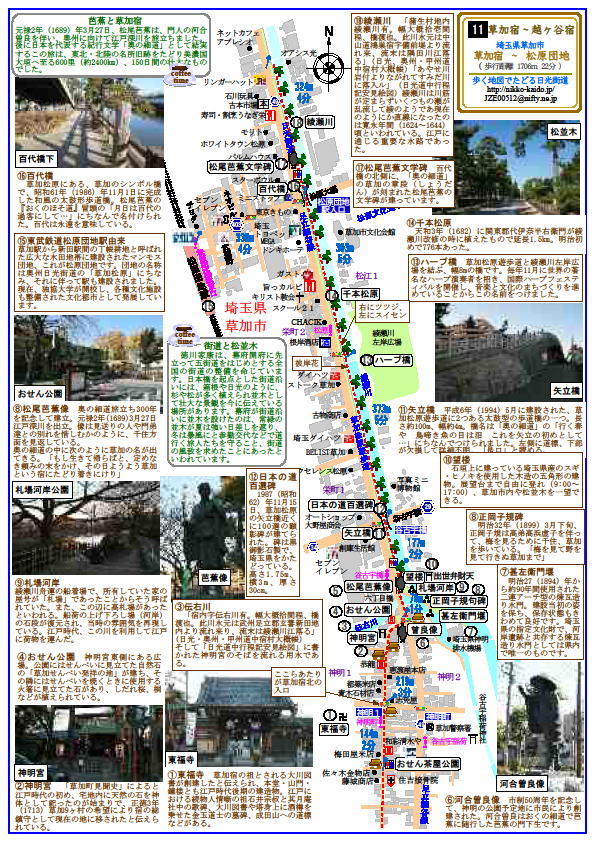

| 初めて歩く人のために - 【 歩く地図でたどる日光街道 】説明 TOPへ 草加宿から越ヶ谷宿 草加宿(埼玉県草加市)~松原団地(埼玉県草加市) 1706m 22分) 東福寺 東福寺は、草加宿の祖・大川図書が創建した寺です。正式には「松寿山不動院東福寺」といいます。1606年(慶長11)に大川図書によって創建され、僧 賢宥(けんう)が開山したといわれています。本堂は明治年間に藁葺きから瓦葺になり、1993年(平成5)には大規模な改修が行われました。境内の墓地には大川図書の墓があります。山門、本堂外陣欄間、鐘楼は市指定文化財で、「草加八景」の一つでもあります。 ●山門 山門は、表の柱間 表の柱間10尺、妻8尺5寸の桟瓦葺四脚門です。四脚門は、本柱(円柱)の前後に控柱(角柱)が4本立つことから四脚門といわれます。本柱は、礎石上に立ち、柱頭は冠木を架し、控柱は、粽(ちまき)を付して礎盤上に立っています。江戸時代の木割書によって造営されていますが、一部手法は桃山頃になった木割書「匠明」と規を一つにしています。 ●本堂外陣欄間 本堂の外陣には江戸の名工・島村園哲作の三枚からなる見事な彫刻欄間があります。中央は173cmもある大きな彫刻で仏教の守護神である竜の構図です。竜は水に縁のある空想の動物で、伽藍を火難から守る願いも込められているものと思われます。 左右はやや小さく、中国の24孝の一部です。象と耕作しているのは大舜です。大舜(たいしゅん)の親につくす孝養に、鳥獣まで感じ、象きたりて耕作をたすけ、鳥まで草をとりて耕作の助けをしている構図でとす。 一方ひざまずいて天女を見上げるのは董永(とうえい)です。董永は家まずしくとも、親に孝養の限りを尽し、妻を迎える余裕もなく、親の死におよび身を売って葬禮を営みました。吾身を親のものとする至誠が天を通じ、天女きたりて、董永の借財をかえしても、あまりある織物を作りあげ、昇天する構図です。 ●鐘楼 この鐘楼は、石積の基壇上に建ち、柱の間2.7mの方形です。絵様は立川流を基本とし、彫刻は江戸に近い関係で、当時優秀な技法が見られ、基壇に「文久2年7月再造立」(1862)の刻銘があり時代が判明できます。この建物は当時の優秀な工匠によって造営されたと推定され、本市の文化財として貴重な寺院建築です。 ●大川図書 大川図書は小田原の北条氏に仕え、土本氏を名乗っていたといいます。1590年(天正18)小田原城の落城によって浪人となり、岩槻城主太田備中守のもとで年月を送っていたようです。そして、徳川氏の天下統一の時、谷塚村に移住することになったと言われています。その後、新しい土地を求めて現・松江近辺に移り住むようになり、草加宿や東福寺の建設に尽力することになりました。 昭和55年3月22日指定 市指定有形文化財 東福寺鐘楼 草加市神明1丁目3番43号 TOPへ この鐘楼は、石積みの基壇上に建ち、柱の間2m72cmの方形である。 絵様彫刻は立川流を基本とし、彫刻は江戸に近い関係で、当時の優秀な技法が見られる。基壇に「文久二年七月再造立」(1862)の刻銘があり、時代が判明する。この建物は、当時の優秀な工匠によって造営されたと推定され、数少ない本市の文化財として貴重な寺院建築物といえる。 平成19年3月 草加市教育委員会 昭和57年2月22日指定 市指定有形文化財 東福寺本堂内外陣境彫刻欄間 草加市神明1丁目3番43号 TOPへ 東福寺本堂の内外陣境には江戸の名工 島村円哲作の3枚からなる見事な彫刻欄間がある。 中央は1m4cmに1m73cmもある大きな彫刻で仏教の守護神である竜の構図である。 技法はすぐれ、波頭を蹴る竜は迫力がある。 左右はやや小さく、中国の24孝の一部である。象と耕作をしているのは大舜(たいしゅん)である。大舜の親に尽くす孝養に、象きたりて耕作を助け、鳥まで草をとりて耕作の助けをしている構図である。 一方ひざまずいて天女をみあげるのは董永(とうえい)である。董永は家まずしくとも、親に孝養の限りをつくし、親の死におよび身を売って葬礼をいとなんだ。 その至誠が天に通じ、天女きたりて、董永の借財をかえしてもあまりある織物を作りあげ、昇天する構図である。 董永・天女ともに別れを惜しむ姿が、いきいきと彫られている。 平成19年3月 草加市教育委員会 神明神社 TOPへ 神明神社の祭神は、天照大神で、そのほか御神霊石も、祀られている。 当社は、与左衛門新田の名主吉十郎の祖先が、元和元年(1615)に、宅地内に小社を建立したことに始まるという。それから約百年後の正徳3年(1713)に、この地へ移され、草加宿の総鎮守となった。この頃から5と 10の付く日に市が生まれ、大変な賑わいをみせたと言う。このことから、この神社の別名を「市神・神明宮」と呼ばれている。 安永6年(1777)に、草加宿の1丁目から3丁目までが、2丁目稲荷神社を八坂神社と改称したことから鎮守の分離が行われた。 また、幕末には、神職の?美濃(おおいみの)とその養子?一尹(かずたか)が、宿の子を対象とした寺子屋を開いた。 昭和61年3月 草加市教育委員会 新明宮鳥居沓石(礎石)の高低測量几号 TOPへ 石造物に刻まれた「 」の几号は明治9(1876)年、内務省地理寮がイギリスの測量技師の指導のもと、同年8月から1年間かけて東京・塩釜間の水準測量を実施したとき彫られたものです。記号は「高低測量几(き)号」といい、現在の水準点にあたります。この石造物は神明宮のかつての鳥居の沓石(礎石)で、当時、記号を表示する標石には主に既存の石造物を利用していました。 この水準点の標高は、4.517mでした。その後、明治17年に測量部門は、ドイツ方式の陸軍省参謀本部測量局に吸収され、内務省の測量結果は使われませんでした。 しかし、このような標石の存在は測量史上の貴重な歴史資料といえます。 おせん公園 TOPへ ●せんべい発祥の地碑 せんべいに見立てた円形の花崗岩(高さ3.3m)、右にせんべいを焼く箸に見立てた御影石(高さ5.7m)が置かれています。 ●草加せんべいのルーツ 草加せんべいのルーツにはいくつかの伝説がありますが、その代表的なものは、日光街道草加松原に旅人相手の茶屋があり、おせんさんのつくる団子が評判だったということによります。おせんさんは、団子が売れ残ると川に捨てていましたが、ある日それを見た武者修行の侍が、「団子を捨てることはもったいない、その団子をつぶして天日で乾かして焼餅として売っては」と教えました。おせんさんが早速売り出したところ大評判となり、日光街道の名物になったといわれています。 札場河岸 TOPへ 河岸とは川を利用した舟運に使われていた船から荷駄を積み卸しする場所のことをいいます。札場河岸はもともと甚左衛門河岸といい、野口甚左衛門家が特定な者に請け負わせて運営にあたる私河岸でした。野口甚左衛門家の屋号が「札場」であり、安政大地震により甚左衛門河岸脇へ移転したことから、やがて札場河岸と呼ばれるようになったものです。文政年間(1818~1830)の取り決めでは、①運賃収入の多少に関わらず1か年に金12両を甚左衛門方に納入すること、②船の破損は請負人が修復すること、③ただし河岸から谷古宇土橋までの堤防70間(約120m)は、甚左衛門方で修復することと定められていました。また、この河岸は草加宿や赤山領(現・新田地区の1部)の年貢米を積み出し、そのほかさまざまな商品の船積み、荷揚げをしていました。 綾瀬川は、江戸時代の中期から、草加地域と江戸を結ぶ大切な運河として多くの船が行き交い、草加、越谷、粕壁(春日部)など流域各所に河岸が設置され、穀物などの集散地としてまちが発展しました。舟運は、明治、大正に至るまで発展を続けましたが、鉄道の開通など陸上交通が急速に発達したことで衰退し、昭和30年代には姿を消しました。 札場河岸は、綾瀬川の河川激甚災害対策特別緊急事業の終了を記念して、平成元年度から平成3年度にかけて整備されました。平成4年度「手づくり郷土賞」を受賞しています。船着き場の石段を復元して当時の雰囲気を再現しています。 札場河岸のそばにある甚左衛門堰、洪水時に綾瀬川から伝右川に逆流する水が田畑を侵すのを防ぐための堰で、かつては木造でしたが、1895年(明治27年)に煉瓦造りに改築されました。甚左衛門堰は建設当初の姿をよく残し、保存状況が極めてよいなどの理由から、1998年(平成11)に埼玉県指定文化財となりました。また、札場河岸のような河岸遺跡と煉瓦造水門が共存するところは、草加以外には見られません。 街道と松並木 TOPへ 徳川家康は、幕府開府に先立って五街道をはじめとする全国の街道の整備を命じています。日本橋を起点とした街道沿いには、箱根や日光のように、杉や松が多く植えられ並木として壮大な景観を今に伝えている場所があります。幕府が街道沿いに並木を設けたのは、常緑の並木が夏は強い日差しを遮り、冬は暴風にと参勤交代などで道行く旅人たちを守ること、街道の風致を求めたことにあったといわれています。 おせん 東福寺 神明宮 河合曽良 甚左衛門堰 札場河岸 松尾芭蕉 望楼 矢立橋 百代橋 正岡子規 綾瀬川 神明 日本の道百選 伝右川 伊奈半右衛門 草加市 神明 栄町 松江 【お食事処】 【ご宿泊】 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

【リンクについて】 当サイトへのリンクは自由です。上記リンク用バナーをご利用ください。 ただし、リンクサイトのホームページの内容が法律や公序良俗に違反している場合は、リンクをお断りします。 なお、当サイトは予告なくページの変更または削除することがあります。 相互リンクは、こちら からお願いいたします。 【免責事項】 当サイトからリンクを設定しているサイトの内容は、各ホームページ管理者の責任で管理・運営されているもので、 それぞれのリンクサイトの掲げる使用条件に従って利用下さい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||