|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

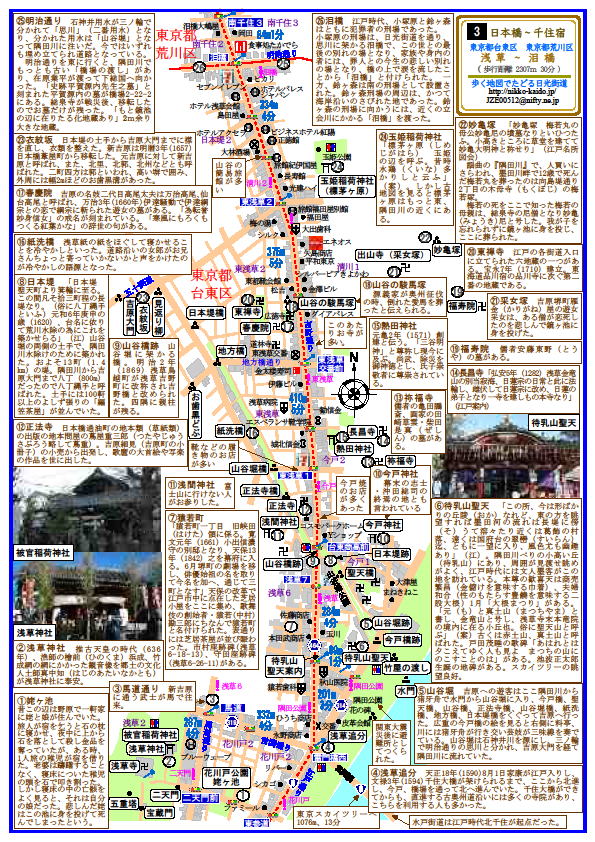

| ���߂ĕ����l�̂��߂� - �y �����n�}�ł��ǂ�����X�� �z�����@�@TOP�� ���{�������Z�h�@��(�����s�䓌��)�`����(�����s�r���)�@2307m�@30���@ ���ω��@���{�R�@�����R���i�����イ�������j�@��{�����ϐ�����F�@�@�@TOP�� �����̕����܂́A�����̕����܂̒��ōł����ߐ[�������܂ł���A�l�X�̋ꂵ�݂����Ă͂��̋ꂵ�݂������A�肢���Ă͊y���݂�^���Ă��������܂��B���ɐ����{���̊ω����܂̂����v�E�������͌Í����o�ł���A��������荡���܂Ő�l�S�N�߂��ɂ킽��v��m��ʂقǂ̐l�X���~��ꂲ����Ȃ����Ă��܂����B�ω����܂̂��M�Ƃ́A�ω����܂Ɂu���߁v�̂��S���Đ����邱�ƁA���Ȃ킿���ׂĂɁu�����������S�v�Őڂ��ē��X���߂������ƂƐ\���܂��傤�B �@���Q�q�̍ۂɂ͍������āu�얳�ϐ�����F�v�Ƃ��������܂��傤 ���N�i�R���j ���͔���A���ÓV�c36�N�i628�j3��18���̑����A�w�O�i�Ђ̂��܂́j�����E�|���i�����Ȃ�j�̌Z��͍]�ˉY�i���c��j�ɋ������A�͂��炸�����[�̊ω����܂̂����������������B���m�y�t���m�i�������͂��̂Ȃ��Ƃ��@���O�ɂ͏�������j�͂�����s���A���ϐ�����F���܂ł��邱�Ƃ�m��[���A�˂��A���̌�o�Ƃ��A��������߂Ď��ƂȂ��A��q���{�ɐ��U��������B �@�剻9�N�i645�j�A���C��l�����̒n�ɂ����łɂȂ�A�ω��������ā����A�����ɂ�育�{�������镧�ƒ�߂��A�ȗ������܂ł��̓`�@�́������炳��Ă���B �@�L���Ƃ���������̈��A�����p�̓��]�̈ꋙ���ɂ����Ȃ������́����̐M�k�����ɂꔭ�W���A���������ɂ́A���o��t�~�m���܁i794�`864�@�������J�R�E��b�R�V�����O���j�����R����A�������̂��{����?�����ꂽ�B �@���q����ɏ��R�̓Ă��A�˂������́A����ɊO��҂Ƃ��ė��j��L���ȕ�����̐M���W�߁A�����̑����͂��悢�摝�����B�]�ˎ���̏��߁A����ƍN���ɂ���Ė��{�̋F�菊�Ƃ���Ă���́A�����̈Зe�͂���ɐ����A������]�˕����̒��S�Ƃ��āA�傫���ɉh�����̂ł���B�������ēs���ŌÂ̎��@�ł�����͐ω��̖��̂őS���I�ɂ�����K�w�̐l�����ɐe���܂�A�N�Ԗ�O�疜�l���̎Q�w�҂��K���A���O�M�̒��S�n�ƂȂ��Ă���B �]�ˁE�����̔_�Ɓ@�w�O�i�Ђ̂��܁j�̔n�q�@�@�@TOP�� �@��N�i701�j�A��߂ʼnX�q�߁i���傤�����ꂢ�j���o����A�S���ɍ��c�̋��n����Ă�q��i���q�@����܂��j��39�����ƁA�c���ɔn���������邽�߁A�V�c�̖��ɂ��32�����̖q��i���|�q�@���傭���܂��j���ݒu����܂����B �@�����ɂ́u�w�O�̔n�q�v�u�����̋��q�v�u�_��̋��q�v���u���ꂽ�ƋL�^�ɂ����āu�w�O�̔n�q�v�́A�����ɒu���ꂽ�̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B �@�_�Ђ̍Ր_�ŁA���{���̔����҂ł���A�w�O�l���A�|���Z��̐��b����A�w�O�͐t�߂ł������Ɓu�����s�j���v�ł͐��肵�Ă��āA�u�����̋��q�v�͖{���ɁA�u�_��̋��q�v�͋����ɒu���ꂽ�Ƃ���Ă��܂��B �@����͕ς��]�ˎ���A����j�g�̐����Łu���ޗ���݂̗߁v�������ꂽ��A�y���[���q�Łu�����߁v�����������Ȃǂ���A�]�˂ɉ��Ă̕��������ꍞ�݁A�����̎��v�������A����19�N�̓����{�����ێ�̔��Ƒg���̎����ɂ��ƁA��̉i�Z���A�������A�X�����A�n���ƁA�ł���������̓�����������悤�ɂȂ�܂����B�@����9�N�x�i�`�����O���[�v�@�_�Ƌ����g���@�{�s50���N�L�O���� ���� �Ԗ���㗪�B�@�@�@TOP�� �o���@����4�N2��19���A�ŁE�V���ɂďo���B 6 �ˁ@����9�N�A�l��������U�̋��ɓ��債�����C�s�̓��ɓ���B 8 �ˁ@����11�N�A�����s��c�\�Y�̊ӎ��Ɋ����s���g�̌|���ɂĕ���ށB 19�ˁ@�V��10�N�A���t������U�̋��ɕ��A���A����F���Y�Ƃ��ĐU�t�t�̑����ݏo���B 25�ˁ@�g���̋ʉ����O�Y���o���́u�Ԗ��v�Ȃ��^�����A�Ȍ�Ԗ��F���Y���i���B �@�@�@����A�����s��c�\�Y���Éi2�N�A�����s��C�V���𖼏��A���̔o���u���C�v�Ɉ��݂āu��v�̎��� �@�@�@���A29�˂ɂ��ď��߂ĉԖ��揕�𖼏��A��Ɂu���v���u��v�ɉ��߁A�Ƌ��ɁA�����Ɋ��₵�ĐU�t �@�@�@�̑��l�҂Ƃ���搂͂�鎖�A���ɔ����I�B���̍�i�͈��ܕS����A���u�y�w�v�u��v�u�ߋ��v �@�@�@�u�M燌c�v�̔@���͕s�ł̌���Ǝ]����B 83�ˁ@����36�N1��28���A�Ԗ����̑c�Ƃ��Ă̈̋Ƃ����āA���A���҂Ɍ����ꑴ�̐��U���I����B�@�@�ό��A�� �_���@�䓌���2����3�ԁ@�@�@TOP�� �@�������N�̕����ɂ��ƁA�Ր_�͓y�t�Ԓ��m���E�O�O�l�����E���Ƌ{�ł���B�l���ƒ|���͋��c��ŋ����A���{���̊ω�����ԂŏE���グ���l���A�Ԓ��m�͂��̑��̕���҂Ƃ����Ă���B�O�_���J��_�ЂȂ̂ŁA�u�O�Зl�v�ƌĂꂽ�B�����������N��͕s�ځB���Ƌ{�͌����l���Ȃ킿����ƍN�̂��ƂŁA�c��2�N�i1649�j�ɍ��J���ꂽ�B�ȗ��A�O�Б匠���Ƃ����A�������N�i1868�j�O�Ж��_�A��6�N�_�ЂƉ��̂����B �@���݂̎Гa�͌c��2�N12���A����ƌ����Č��������́B���z�l���́A�{�a�Ɣq�a�Ƃ̊ԂɁu�̊ԁv�i���a�E���̊ԂƂ������j��݂��A�����̓����̑������Ƃ�����Ƃ��錠�����B���̎Гa�͍]�ˎ��㏉���̑�\�I��������Ƃ��ĕ]���������A���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B���N5���ɍs�����Ղ́u�O�ЍՁv�̖��Œm���A�Ƃ��Ė��`�����������u�т���v�̕A�S�̋߂�����`�̓n�䂪�����āA�l�X���Q�W���A���₩�ł���B�@����6�N3���@�䓌�拳��ψ��� �_�w�Łx�̖̗R���@�@�@TOP�� �@�ł͒������Y�̓��Ȃ̗��t���ŁA�t�͓��Ɏ��āA�āA�����F�̉Ԃ����A����10m�ɋy�ԁB�×������ł͋{��̒�ɎO�{�̞ł�A���O���̂��ʒu���������Ƃ�����ʂ�A���M�̖Ƃ��Ē��d���ꂽ���ł���B �@���̂��{���̐��ϐ�����F�͐��ÓV�c36�N�i628�j3��18���A���c��ŋ������Ă����w�O�l���i�Ђ̂��܂͂܂Ȃ�j�A�|���i�����Ȃ�j�̓�Z��ɂ���Ėԓ������ӂ̞ł̖̐芔�Ɉ��u���ꂽ���A���̎�A�y�t���m�i�͂��Ȃ��Ƃ��j�̋����ɂ��A�O�l���X�[���ϐ����ɋA�˂����������ю��@�����ɕς����̂����̎n�܂�Ɠ`�����Ă���B���̌ケ�̎O�l���ω������̌��J�҂Ƃ��āA�O�Ќ����̑��̂����A�_�Ƃ��č��J���ꂽ���A���ꂪ���_�Ђł��邩��A�ł͐��ɂƂ��Ă����ЂɂƂ��Ă����Ɉ����̐[���ł���B �@���̌̂��A�������ɂ͞ł̖��������A�͂�Ă͐����A�͂�Ă͐����A�A�ȂƂ��Đ₦�邱�Ƃ��Ȃ��B�܂��Ƃɕs�v�c�ȉ�������������ł���B�@���a62�N9���@�_�Е�^��@�ό��A�� �튯�i�Ђ���j����@�@�䓌���2����3��1���@�@�@TOP�� �@�������N�i1854�j�A�V��C�ܘY�i��������낤�j�̍ȏ����d�a�ŏ��ɕ������Ƃ��A�R�鍑�i���A���s�{�암�j�̕�����ЂɋF�肵���B���̌��ʂ������ĕa�C�S���A��2�N�A����̈Ӗ������߁A��������Ր_�n�Ɋ����i���傤�j���A���Ђ�n�����Ĕ튯��ЂƖ��t�����B���̗̂R���͕s�ڂ����A�튯�́u�o���v�Ɖ����Ηǂ��Ƃ����B �@�C�ܘY�͏�슰�i���Z�E�։����{�̉Ɨ��A���c�m�E�q��̗{�q�B�{���͒��c�ł������B�։����{�w�m�e�������`�@�@�ɉB�����A���֍s���̂ɕւ̂����V������B���̖�̔Ԃ𖽂���ꂽ�̂ŁA�V��C�ܘY�ƌĂꂽ�B�C�ܘY�͒��Ώ����\�ԑg�̑g���Ƃ��Ă��A���ʂȊ���������B �@�Гa�͈ꌬ�З����i��������Ȃ���Â���j�A���畘�A�n���ȗ��̂��́B�Ԍ���1.5m�Ə��������A�����i��������j���\���ĕی삵�Ă���B�����͑吳���̌��z�ł��낤�B�БO�ɂ́u����2�N9�����V�@�V��C�ܘY�v�ƍ��ޒ����ق�������B�@����4�N11���@�䓌�拳��ψ��� ������⸈�(�ǂ������ق����傤����Ƃ�)�@�䓌��L�`�������@�@�䓌���7����4��1���@�{���@�@�@�@TOP�� �@��⸈́u��⸈�ɗ���o�v�Ƃ����o�T�Ɋ�Â��đ������ꂽ���ł���B�{���͍]�ˎ��㒆���������ɗ��s�����A�����^�̊}������⸈ŁA���㐫���悭�\���Ă���B��b�ɍ��܂ꂽ��������A�V�����N(1781)�ɒ����t�����a��炪���삵�A���O�̎D����16������[�������̂ł��邱�Ƃ�������B�����a���́A�]�ˎ��ォ��吳����ɂ����āA11��ɂ킽�蒒���t��w�߂��ƂŁA�{�}�̍�҂ܑ͌吼�������ɂ�����ƍl������B �@�����̕�⸈͑S���I�ɂ��ޗႪ���Ȃ����ɋ���ł͑�����������قڊ��S�Ȍ`�ň₳�ꂽ�B��̎���ł���B�e���̑����͗D��Ă���A�����t�̍����Z�p��m�邱�Ƃ��ł���B�܂��A���O�̎D���̕�[���Ƃ��Ă��M�d�ȗ��j�����ł���B �@����14�N�ɑ䓌��L�`�������Ƃ��đ䓌��斯�������䒠�ɓo�ڂ��ꂽ�B����19�N3���䓌�拳��ψ��� �ғ��R�k�܂���܁l���V�@�@�䓌���7����4��1���@�@�@TOP�� �@�{���@�ғ��R���V�́A�����R���̎x�@�Ő������́A�ғ��R�{���@�Ƃ����B���̑n���͉��N�ɂ��A���ÓV�c9�N�i601�j�āA��鯂̂��ߐl�X���ꂵ�ݚb���ł����Ƃ��A�\��ʊω����吹������V�ɉ��g���Ă��̒n�Ɏp�������A�l�X���~�������߁A�u���V���܁v�Ƃ����J�����Ƃ�����B �@�����͋��c��ɗՂ݁A���Ă̒|���̓n���ɂقNj߂����u�ŁA�]�ˎ���ɂ͓��s����̒��]�̖����Ə̂���A�����̕����G�⎍�̂Ȃǂ̑�ނƂ������Ă���B ���ɁA�]�ˏ����̉̐l�˓c�ΐ��̍�A �@����Ƃ͗[�z���čs���l������@�ғ��R�Ɏc�����̗t �̉̂͒����ŁA�����ɂ͂��̉̔�u���a30�N�Č��v�̂ق��A�Α���o���ω������A�g�[�L�[�n�Ă̔�A�Q�ȑo�֓��Ȃǂ���������B�܂��A�����e���ɂقǂ����ꂽ�卪�E�В��̈ӏ��́A�����̂����v���������̂ŁA�卪�͌��N�ň�Ƙa���A�В��͏����ɐ���\���Ƃ����B1��7����ʎ�u�卪�Ղɂ͑����̐M�҂œ��키�B �@�Ȃ��A�k�ЁE��Ђɂ��A�{���Ȃǂ̌��z���͏Ď��A���݂̖{���͏��a36�N�ɍČ����ꂽ���̂ł���B�@����11�N3���@�䓌�拳��ψ��� �����܂�����ׁ@�����V���A���V�����@�@�@TOP�� �@�{���̋N���N��͕s�ڂł���B�����}�Ɂu���V���v�ƋL�ڂ�����̂ŁA���Ȃ�Â��J���ꂽ���ł���B�����͒����ɑғ��R���V�{������̂ɂ��ȂB���V�{�̐����Ȗ��͖̂{���@�Ƃ����A���V�{�͐��V�����u���Ă��邱�Ƃɂ��B�����R���邢�͑ғ��R�ƍ����A���̎q�@�ł���B �@�ғ��R�͋��c�쐼���̏��u�ŁA�]�ˎ��ォ�當�l�n�q�Ɉ����ꂽ�i���̒n�ł������B���V�{�͂��̑ғ��R�̏�ɂ���B �@�u���V���v���V���̐������n�ł���A���̒n�`���牡���Ƃ���ꂽ�B�N���N��͂킩��Ȃ������V�������x��Ăł����̂ł��낤����5�N�i1872�j�A���q�@�̕ՏƉ@���������Ē�����L�����B �r�g�����Y���a�̒n�@�@�@TOP�� �@��ƁE�r�g�����Y�i1923�`1990�j�́A�吳12�N�������s�搹�V��67�Ԓn�ɐ��܂�܂����B ���̔N��9���Ɋ֓���k�Ђ��N����A���Ƃ͏Ď����Ă��܂��܂������A���̌�����N���E�N�����ʼn߂����܂����B �@���a35�N�i1960�j�A�u�����v�Œ��؏܂���܂��A�u�S���ƉȒ��v�u���q�����v�u�d�|�l�E���}�~���v�ȂǁA�l�C�V���[�Y���͂��߁A���㏬���̌���������Ɛ��ݏo���A���̕ӂ�����т��ѕ���Ƃ��ĕ`���Ă��܂��B�@�u���Ƒғ��R���V�{�v�Ƃ����G�b�Z�C�ł́A�u���Ƃ͐Ռ`���Ȃ����A���(���c��)�̐��Ƒғ��R���V�{�͎��̐S�̂ӂ邳�Ƃ̂悤�Ȃ��̂��v�ƋL���Ă��܂��B���Ƃ́A�ғ��R���V�����̓쑤(���䓌���7����3�ԕt��)�ɂ���܂����B�@����19�N11���@�䓌�� �_�� ��V�� �ғ��R �R�J�x ���{�� ����D(��������Ԃ�) ���� �g�� ���T�� �ʕP��א_�� �я��� �W�胖�� �ߖ�� ���ᒬ �n���ʂ� �Ǖ� �W���r �r�g�����Y ��Վ� �䓌�� �r��� ���� ���� |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

�y�����N�ɂ��āz ���T�C�g�ւ̃����N�͎��R�ł��B��L�����N�p�o�i�[�������p���������B �������A�����N�T�C�g�̃z�[���y�[�W�̓��e���@��������Ǒ��Ɉᔽ���Ă���ꍇ�́A�����N�����f�肵�܂��B �Ȃ��A���T�C�g�͗\���Ȃ��y�[�W�̕ύX�܂��͍폜���邱�Ƃ�����܂��B ���݃����N�́A�������@���炨�肢�������܂��B �y�Ɛӎ����z ���T�C�g���烊���N��ݒ肵�Ă���T�C�g�̓��e�́A�e�z�[���y�[�W�Ǘ��҂̐ӔC�ŊǗ��E�^�c����Ă�����̂ŁA ���ꂼ��̃����N�T�C�g�̌f����g�p�����ɏ]���ė��p�������B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| �y�����n�}�ł��ǂ�����X���z http://nikko-kaido.jp/ mail JZE00512@nifty.ne.jp ����E����F���ɂȂ肽��i�l�c�P��j Copyright(C)2010-2013 nikko-kaido All Rights Reserved. ���̃T�C�g�̕��́E�摜�A�n�}�͒��쌠�ŕی삳��Ă��܂��̂ŁA���f�]�p�A�]�ڂ͂������������B �A���A�l�Ŏg�p����ꍇ�́A���͈̔͂ł͂���܂���B�������A��Ђ�c�̓��Ŏg�p����ꍇ�͘A���������B �����p�����ꍇ�A���e�̉��M��폜�͂������������B ���ӌ���L�ړ��e�ɂ��Ă��ӌ���������������������B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||