|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

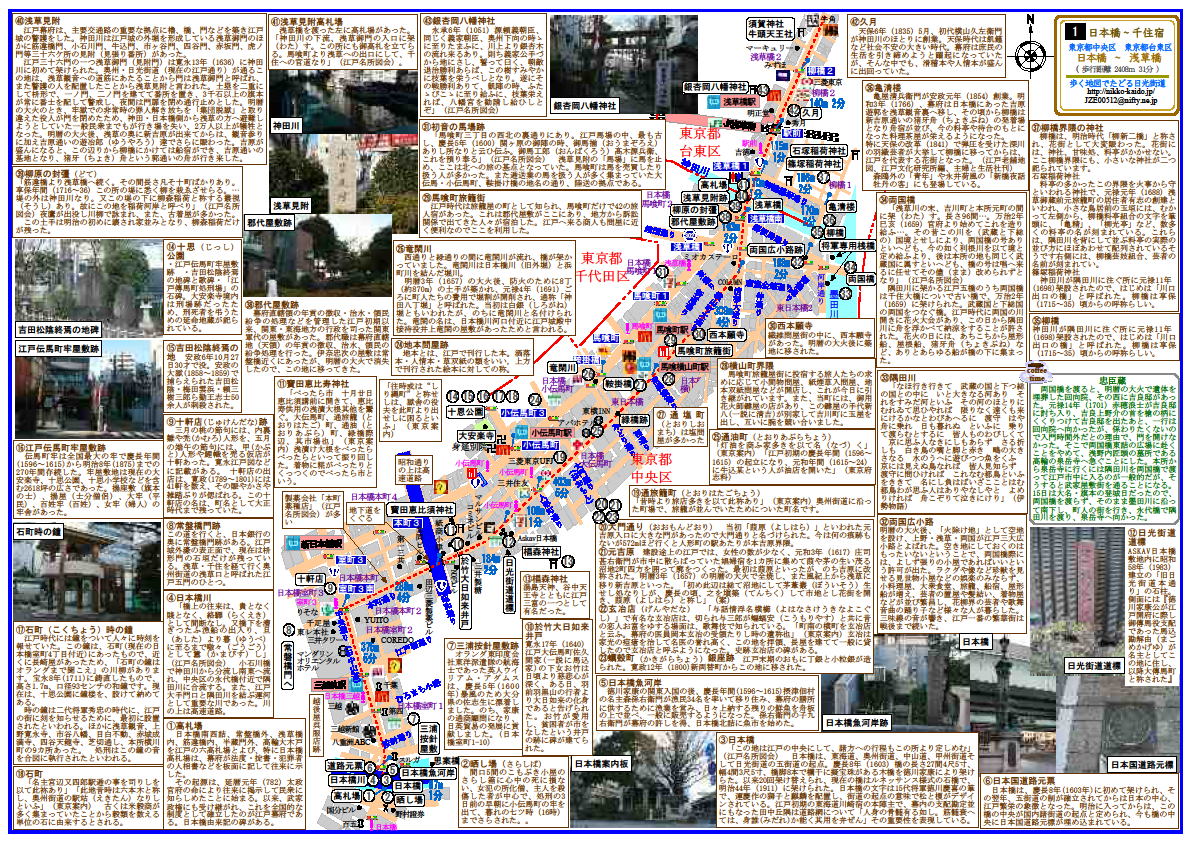

| 初めて歩く人のために - 【 歩く地図でたどる日光街道 】説明 ↑TOPへ 日本橋から千住宿 日本橋(東京都中央区)~浅草橋(東京都台東区) 2408m 31分 国指定重要文化財 日本橋 所在地 中央区日本橋1丁目/日本橋室町1丁目 ↑TOPへ 日本橋がはじめて架けられたのは徳川家康が幕府を開いた慶長8年(1603)と伝えられています。幕府は東海道をはじめとする五街道の起点を日本橋とし、重要な水路であった日本橋川と交差する点として江戸経済の中心となっていました。橋詰めには高札場があり、魚河岸があったことでも有名です。幕末の様子は、安藤広重の錦絵でも知られています。 現在の日本橋は東京市により、石橋2連アーチの道路橋として明治44年に完成しました。橋銘は第15代将軍徳川慶喜の筆によるもので、青銅の照明灯装飾品の麒麟は東京市の繁栄を、獅子は守護を表しています。橋の中央にある日本国道路原票は昭和42年に都電の廃止に伴い道路整備が、行われたのを契機に、同47年に柱からプレートに変更されました。プレートの文字は当時の総理大臣佐藤栄作の筆によるものです。 平成10年に照明灯装飾品の修復が行われ、同11年5月には国の重要文化財に指定されました。装飾品の旧部品の1部は中央区が寄贈を受け、大切に保管しています。 平成12年3月 中央区教員委員会 道の起点としての日本橋 中央区日本橋1丁目~港区新橋1丁目 ↑TOPへ 日本橋は古来街道の起点として広く親しまれ現在も交通の要衝として知られている。慶長8年に日本橋が仮設されて以来、火災などによって改築すること19回を経て、明治44年3月石橋の名橋として現在の橋に生まれ変わった。また日本橋から銀座にかけての中央通り一帯は近代的な町並みで日本経済の中心地として今なお活況を呈している。 日本国道路元標 ↑TOPへ 日本橋は1603年に○架され、江戸幕府により五街道の起点として定められました。現在の日本橋1911年に架橋されたルネッサンス様式の石造り2連アーチ橋で四隅の親柱の銘板に刻まれた「日本橋」及び「にほんはし」の文字は最後の将軍・徳川慶喜公の○○によるものです。1972年、日本橋中央の「東京市道路元標」がこの広場に移設、○○されました。その○えられていた跡には、内閣総理大臣佐藤栄作氏(後にノーベル平和賞受賞)の○○による「日本国道路元標」が○○されました。この○○も同時に制作・設置されたものです。東京市道路元標は、1999年に○○を祝う日本橋とともに国の重要文化財に指定されています。 国道1号(終点は大阪市梅田新道) 国道4号(終点は青森市青い森公園前) 国道6号(終点は仙台市苦竹インターチェンジ) 国道14号(終点千葉市広小路交差点) 国道15号(終点横浜市青木通交差点) 国道17号(終点は新潟市本町交差点) 国道17号(終点長野県塩尻市髙出交差点) 日本橋橋詰めの愛称 ↑TOPへ 日本橋の歴史は、慶長8年(1603)に家康の江戸幕府開府の際、南北の交通路として木橋が仮設されて以来、幾度の変遷を経て、現在の石橋が明治44年4月に完成し平成3年4月には80歳を迎えました。 これを記念し、平成2年7月から平成3年5月にかけて広場の整備を行い、平成3年5月に完成式典が行われました。 整備にあたっては地域の方々の意見をもとに、日本橋橋詰めを都心のオアシスとして、人々の待ち合わせや地域の活性化になればと考え実施しました。 この整備工事に合わせ、愛称を一般募集するとともに、その愛称を末長く親しんでいただくため、記念碑として保存することととしました。 平成3年10月3日 建設省東京国道工事事務所 各コーナーの愛称と命名者、筆蹟者は次のとおりです。 滝の広場 命名者:菅谷福雄(台東区) 筆蹟者:谷田美英(中央区長) 花の広場 命名者:酒井玲子(南埼玉郡宮代町) 筆蹟者:市原晃(日本橋保存会会長) 乙姫広場 命名者:大久保富士穂(志木市) 筆蹟者:澤畑久雄(魚がし会会長) 原票の広場 命名者:山崎彰(台東区) 筆蹟者:高橋国一郎(建設省道路審議会会長) 日本橋魚河岸跡 所在地 中央区日本橋室町1丁目8番地域 ↑TOPへ 日本橋から江戸橋にかけての日本橋川沿いには、幕府や江戸市中で消費される新鮮な塩干魚を荷揚げする「魚河岸」がありました。ここで開かれた魚市は、江戸時代初期に佃島の漁師たちが将軍や諸大名へ調達した御前御肴の残りとして、本船町・小田原町、安針町(現在の室町1丁目・本町1丁目1帯)の広い範囲で開かれ、大変な賑わいをみせていました。 なかでも、日本橋川沿いの魚河岸は、近海諸地方から鮮魚を満載した船が数多く集まり、江戸っ子たちの威勢の良い取引が飛び交う魚市が立ち並んで中心的な場所で、1日に千両の取引があるともいわれ、江戸で最も活気のある場所の一つでした。 江戸時代より続いた日本橋の魚河岸では、日本橋川を利用して運搬された魚介類を、河岸地に設けた桟橋に横付けした平田舟の上で取引し、表納屋の店先に板(板舟)を並べた売場を開いて売買を行っていました。 この魚河岸は、大正12年(1923)の関東大震災後に現在の築地に移り、東京中央卸売市場へと発展しました。 現在、魚河岸のあったこの場所には、昭和29年に日本橋魚市場関係者が建立した記念碑があり、碑文には、右に記したような魚河岸の発祥から移転に至るまでの三百余年の歴史が刻まれ、往時の繁栄ぶりをうかがうことができます。 平成19年3月 中央区教育委員会 都旧跡 伝馬町牢屋敷跡 所在 中央区日本橋小伝馬町5番地 指定 昭和29年11月3日 ↑TOPへ 江戸の牢屋敷は慶長18年(1613)に、常盤橋外からこの小伝馬町に移転した。代々与力格の石出帯刀が牢屋敷預かりに任命されており、管理していた。そして、明治8年(1875)5月廃止されるまで存続していたものである。 「御府内備考」の記録によれば、その規模の広大であったことがわかる。すなわち、面積は2,618坪(8639.4㎡)あり、さらに、これの敷地の四方を堀でめぐらしていた。南西部に表門があった。獄舎は、揚座敷、揚屋、大牢および女性部屋に分かれ、明暦3年(1657)の収容囚人は130人であり、安政大獄(1859)には吉田松陰ら50余名が収容されたこともある。 昭和44年10月1日 建設 東京都教育委員会 東京都指定有形文化財 銅鐘 石町(こくちょう)時の鐘 所在地 中央区日本橋小伝馬町5 十思公園 ↑TOPへ 江戸で最初の時の鐘は、本石町3丁目(現在の本町4丁目の一部)に設置された石町の時の鐘であるといわれています。江戸市中に時刻を知らせた時の鐘は、市街地の拡大にともない、浅草・本所・上野・芝・市谷・目白・赤坂・四谷などにも設けられました。 石町時の鐘は、鐘揰き役であった辻源七の書上によると、寛永3年(1626)に本石町3丁目へ鐘楼堂を建てて鐘を撞いたことが記されており、鐘の音が聞こえる範囲の町からは「鐘楼銭」を集めて維持・運営が図られていました。 本石町に設置された時の鐘は、何度か火災にあって破損したために修理や改鋳が行われました。現在の銅鐘には「寛永辛卯4月中浣丑物御大工 椎名伊豫藤原重休」の銘文が刻まれており、宝永8年(1711)に鋳造されたことがわかります。 「石町は江戸を寝せたり起こしたり」と川柳にも詠まれた石町時の鐘は、明治をむかえて廃止されましたが、昭和5年(1930)に本石町から十思公園に完成した鉄筋コンクリート造りの鐘楼へ移設されて現在に至っています。 平成17年3月 中央区教育委員会 下町まちしるべ 旧浅草橋 ↑TOPへ 浅草橋という町は昭和9年(1934)に茅町、上平右衛門町、下平右衛門町、福井町、榊町、新須賀町、新福井町、瓦町、須賀町、猿屋町、向柳原町がひとつになってできた。町名は神田川にかけられた橋の名にちなんでいる。 江戸幕府は、主要道路の重要な地点に櫓・門・橋などを築き江戸城の警護をした。奥州街道が通るこの地は、浅草観音への道筋にあたることから築かれた門は浅草御門と呼ばれた。また警護の人を配置したことから浅草見附といわれた。 ここ神田川にはじめて橋がかけられたのは寛永13年(1636)のことである。浅草御門前にあったことから浅草御門橋と呼ばれたがいつしか「浅草橋」になった。 郡代屋敷跡 ↑TOPへ 江戸時代に、主として関東の幕府直轄領の、年貢の徴収・治水・領民紛争の処理などを管理した関東軍大の役宅があった場所です。 関東郡代は、天正18年(1590)徳川家康から代官頭に任命された伊奈忠次の次男の忠治が、寛永19年(1643)に関東諸代官の統括などを命じられたことにより事実上始まるとされます。元禄年間(1688~1704)には関東郡代という名称が正式に成立し、代々伊那氏が世襲しました。 その役宅は、初め江戸城の常盤橋門内にありましたが、明暦の大火(1657)による焼失後、この地に移り、馬喰町郡代屋敷と称されました。 寛政4年(1792)に伊奈忠尊が罪を得て失脚した後は、勘定奉行が関東郡代を兼ねることとなり、この地に移住しました。文化3年(1806)に関東郡代制が廃止され、さらに屋敷が焼失した後には、代官の拝領地となって、馬喰町御用屋敷と改称されましたが、江戸の人々はこの地を永く郡代屋敷と呼んでいました。 平成20年3月 中央区教育委員会 日本橋高札場 曝し場(さらしば) 吉田松陰 十思公園 本吉原 浅草見附 両国広小路 柳橋 亀清楼 銀杏岡八幡神社 明暦の大火 忠臣蔵 吉良邸 浅草橋 中央区 台東区 小伝馬町 馬喰町 横山 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

【リンクについて】 当サイトへのリンクは自由です。上記リンク用バナーをご利用ください。 ただし、リンクサイトのホームページの内容が法律や公序良俗に違反している場合は、リンクをお断りします。 なお、当サイトは予告なくページの変更または削除することがあります。 相互リンクは、こちら からお願いいたします。 【免責事項】 当サイトからリンクを設定しているサイトの内容は、各ホームページ管理者の責任で管理・運営されているもので、 それぞれのリンクサイトの掲げる使用条件に従って利用下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【歩く地図でたどる日光街道】 http://nikko-kaido.jp/ mail JZE00512@nifty.ne.jp 制作・著作:風になりたや(浜田輝雅) Copyright(C)2010-2013 nikko-kaido All Rights Reserved. このサイトの文章・画像、地図は著作権で保護されていますので、無断転用、転載はご遠慮下さい。 但し、個人で使用する場合は、その範囲ではありません。しかし、会社や団体等で使用する場合は連絡下さい。 ご利用される場合、内容の加筆や削除はご遠慮下さい。 ご意見や記載内容についてご意見があればお聞かせ下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||