|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

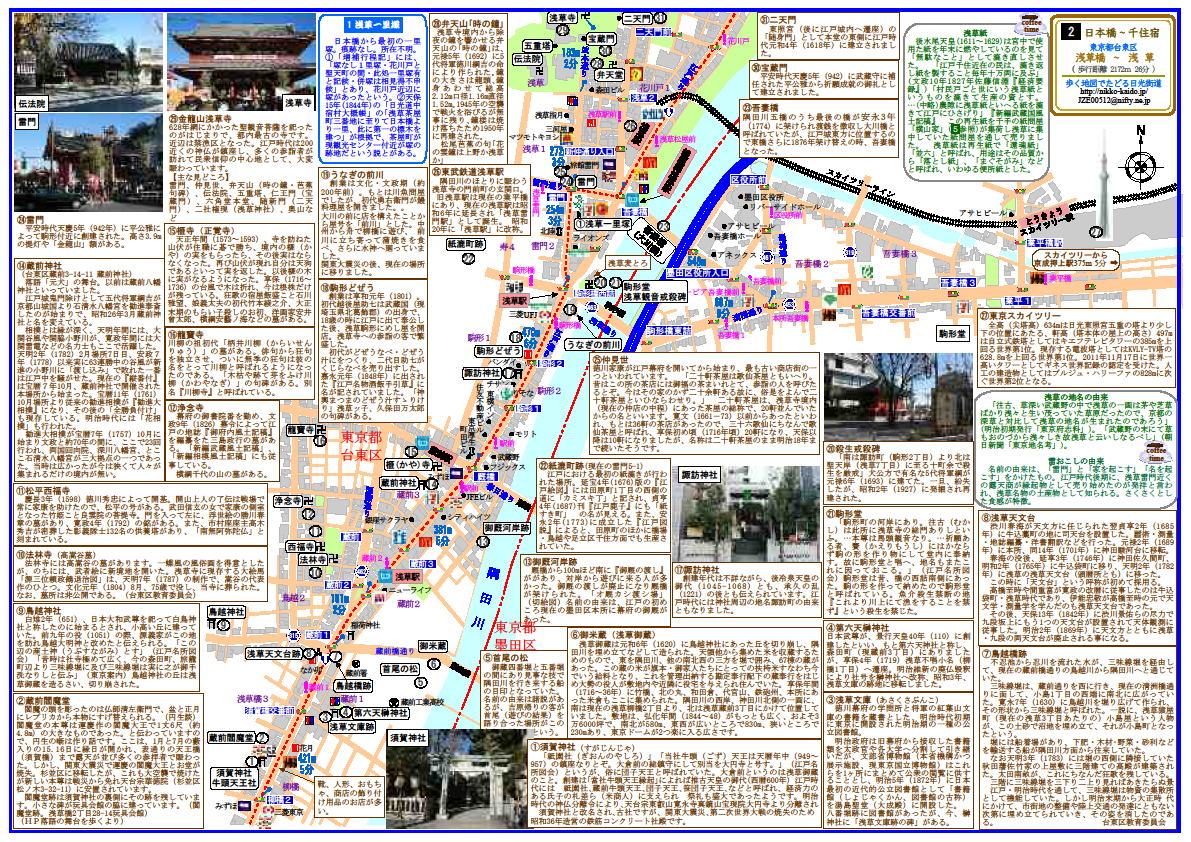

| 初めて歩く人のために - 【 歩く地図でたどる日光街道 】説明 TOPへ 日本橋から千住宿 浅草橋(東京都台東区)~浅草(東京都台東区) 2172m 26分 天文台跡 台東区浅草3丁目 TOPへ この地点から西側、通りを一本隔てた区画(浅草橋3丁目21・22・23・24番地の全域及び19・25・26番地の一部)には、江戸時代後期に、幕府の天文・暦術・測量・地誌編纂・洋書翻訳などを行う施設として、天文台がおれていた。 天文台は、司天台、浅草天文台などと呼ばれ、天明2年(1782)、牛込藁店(元、新宿区袋町)から移転、新築された。正式の名を「領暦所御用屋敷」という。その名の通り、本来は暦を作る役所「天文方」の施設であり、正確な暦を作るためには観測を行う天文台が必要であった。 その規模は、「司天台の記」という史料によると、周囲約93.6m、高さ約9.3mの築山の上に、約5.5m四方の天文台が築かれ、42段の石段があった。また、別の史料「寛政暦書」では、石段は二箇所に設けられ、各50段アリ、築山の高さは9mだったという。 幕末に活躍した浮世絵師、葛飾北斎の「富岳百景」の内、「鳥越の不二」には、背景に富士山を、手前に天体の位置を測定する器具「渾天儀」を据えた浅草天文台が描かれている。 ここ浅草の天文台は、天文方高橋至時(よしとき)らが寛政の改暦に際して、観測した場所であり、至時の弟子には伊能忠敬がいる。忠敬は、全国の測量を開始する以前に、深川の自宅からこの天文台まで方位と距離を測り、緯度一分の長さを求めようとした。また、至時の死後、父の跡を継いだ景保の進言により、文化8年(1811)、天文方内に「藩書和解御用(はんしょわげごよう)」という外国語の翻訳局が設置された。これは後に、洋学所、藩書調所、洋書調所、開成所、開成学校、大学南校と変遷を経て、現在の東京大学へ移っていった機関である。 天文台は、天保13年(1841)、九段坂上(現、千代田区九段北)のも建てられたが、両方とも、明治2年に新政府によって廃止された。 平成11年3月 台東区教育委員会 下町まちしるべ 旧浅草蔵前 TOPへ 本町は、付近の九ヵ町を整理統合して昭和9年(1934)にできた。蔵前という町名が初めて付けられたのは元和7年(1621)の浅草御蔵前片町である。この付近に徳川幕府の米蔵があったことから付けられた。 米蔵は全国に散在した幕府直轄領地から送られた米を収納するため造られた倉庫で3カ所あった。大阪、京都二条の御蔵とあわせ三御蔵といわれた。その中でも特に浅草御蔵は重要であった。米蔵の用地は元和6年に鳥越の丘をけずり、その土砂で墨田河岸を整地し造成された。当時、67棟もの蔵があったことから約62万5千俵(37,500トン)の米を収納することができた。この米は、幕府の非常備蓄米としての役割と領地をもたない旗本・御家人に支給する給料米であった。 都郷土資料 浅草観音戒殺碑 所在 台東区雷門2丁目2番 区立駒形公園内 指定 昭和46年3月30日 TOPへ 総高183.5cm。元禄5年(1692)浅草寺本尊が垂迹(すいじゃく)した霊地として、駒形堂の地を中心に南は諏訪町より、北は聖天岸にいたる十町余りの川筋を魚介殺生禁断の地にした。このことを記念し、元禄6年3月浅草寺第四世宣存が願主となり建立したものである。 駒形堂はしばしば焼失しており、戒殺碑もいずれかの火災に際して倒壊しており、宝暦9年(1759)洞宇再建に伴い再び建てられたといわれる。現存の碑が当初のものであるか、再建のものであるかは詳かではないが、昭和2年(1927)5月に土中から発見、同八年修補再建されたものである。昭和46年11月1日 東京都教育委員会 ご本尊ご示現の聖地 駒形堂(こまがたどう) TOPへ 駒形堂は、浅草寺ご本尊の聖観音菩薩様が、およそ千四百年前、隅田川よりご示現なされ、はじめて奉安された地に建つお堂。 昔、この辺りは船着き場で、渡しや船宿もあり大変な賑わいをみせ、船で浅草寺参詣に訪れた人々は、まずこの地に上陸して駒形堂をお参りして、観音様へと向かった。 このお堂のご本尊さまは馬頭観音様で、今も昔も、この地を行き交う人々をお守りくださっている。 現在のお堂は平成15年に再建されたもの。 今もこの地はご本尊ご示現の聖地として、人々の篤い信仰に支えられ、毎月の19日の馬頭観音さまのご縁日には、多くの参詣者で賑わう。 馬頭観音さまのご真言…「おん あみりとどはばうんはった」 金龍山 浅草寺 駒形堂(こまがたどう) 所在 台東区雷門2丁目2番2号 TOPへ 「浅草寺縁起」によると、創建年代は朱雀天皇の天慶5年(942)で、建立者は安房守平公雅(あわのかみたいらのきみまさ)。名称由来には、 ①隅田川を舟で通りながらこの堂を見ると、まるで白駒が馳けているようなので、「駒馳け」の転訛。(『江戸名所図会』) ②観音様へ寄進する絵馬を掛けたので「駒掛け堂」と呼んだのが訛る。(『燕石雑誌』) ③駒形神を相州箱根山から勧請したのにちなむ。(『大日本地名辞典』)これらの説がある。本尊は馬頭観世音菩薩。 葛飾北斎・安藤広重らによって、堂は絵に描かれた。小さくとも、江戸で名高い堂だった。当時の堂の位置は現駒形橋西詰道路中央付近。堂は関東大震災で焼けた。 平成4年11月 台東教育委員会 隅田川 TOPへ 現在「隅田川」と呼ばれている川は、元々は入間川の下流部であり、1683年(貞享3年)また一説によれば寛永年間(1622年-1643年)までは下総国と武蔵国の国境であった。 1629年(寛永6年)の荒川瀬替えにより荒川の本流となったが、洪水を防ぐ為に明治末期から昭和初期にかけて岩淵水門から河口までの荒川放水路が建設され、こちらが現在「荒川」と呼ばれている。 1965年3月24日に出された政令によって荒川放水路が荒川の本流となり、分岐点である岩淵水門より下流は俗称であった「隅田川」に改称された。 駒形橋 TOPへ 駒形(こまがた)の名は、浅草寺に属する駒形堂に由来する。土地の人々によれば、コマカタは清く発音して、コマガタと濁らないと伝えている。 ここは古来、交通の要地で、“駒形の渡し”のあったところである。 江戸の巷説に有名な、君はいま 駒形あたり ほととぎす の句は、文芸・美術などの上で、駒形堂とともに、この辺りの雰囲気を伝えるものである。関東大震災(1923)の後、復興事業の一環として、この地に新しく、優美なアーチ橋が設計され、昭和2年(1927)に完成した。 歌人、正岡子規の和歌にも、 浅草の林もわかず 暮れそめて 三日月低し 駒形の上に というのがあり、当時の景況がしのばれる。 昭和58年3月 東京都 東京スカイツリー 浅草の一里塚 雷門 伝法院 台東区浅草2丁目3番 浅草寺 TOPへ 伝法院は浅草寺の院号で、住職の居住する本坊の称号に用いられている。諸建物のうち、客殿・玄関・使者の間・大台所の一部は、安永6年(1777)の建造である。そのうち客殿には本尊阿弥陀如来像を安置し、6月の山家会(伝教大師の忌日法要)、11月の霜月戒(天台大師の忌日法要)をはじめ、故人の追善供養、寺内僧侶の修行などが行われる。 建物背後には、大泉池を中心とする回遊式庭園があり、江戸時代初期の築造といわれ、池畔には、至徳4年(1387)在銘の梵鐘や京都表千家の不審庵(ふしんあん)を模した茶室天祐庵がある(非公開である)。 平成8年3月 台東区教育委員会 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

【リンクについて】 当サイトへのリンクは自由です。上記リンク用バナーをご利用ください。 ただし、リンクサイトのホームページの内容が法律や公序良俗に違反している場合は、リンクをお断りします。 なお、当サイトは予告なくページの変更または削除することがあります。 相互リンクは、こちら からお願いいたします。 【免責事項】 当サイトからリンクを設定しているサイトの内容は、各ホームページ管理者の責任で管理・運営されているもので、 それぞれのリンクサイトの掲げる使用条件に従って利用下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【歩く地図でたどる日光街道】 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||