|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

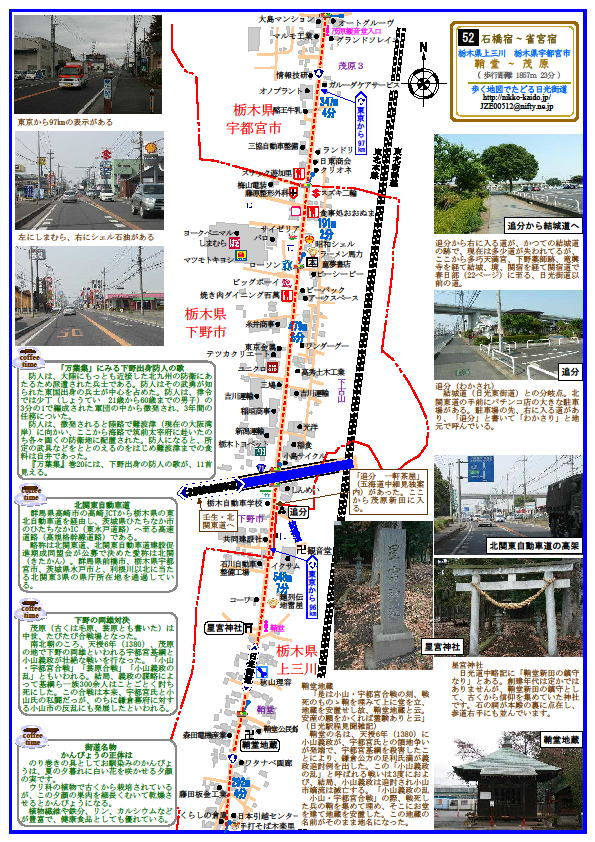

| 初めて歩く人のために - 【 歩く地図でたどる日光街道 】説明 ↑TOPへ 石橋宿から雀宮宿 鞘堂(栃木県河内郡上三川=かみのかわ)〜茂原(栃木県宇都宮市) 1857m 23分 鞘堂地蔵の由来 寛政6年(1794)に書かれた天保14年(1843)年に発行された紀行文によれば室町時代には足利義満が将軍の時代には将軍と将軍の争うことが多くこの地方でも小山と宇都宮の合戦が発生し戦争の中心となった所です。茂原合戦ともいわれています。 この地内には地蔵院とゆうお寺がありました戦争で焼かれ多くの人々が亡くなりました村人たちは戦死者の散乱した刀の鞘を拾い集めてお寺の焼後に埋め小さなお堂を作りその中に石仏の地蔵様を安置しました。それが鞘堂とゆう地名になったそうです。 明治・大正・昭和の初めには地蔵尊の入口両面には桜の並木があり安産地蔵様として親しまれ、お祭りには露天商がたち並び手作りの舞台で演劇や踊りで大勢の参拝客で賑わいました。今ではその桜の木もなくなり昭和53年にお堂も老朽化で解体され大勢の方々のご協力によりご覧のようなお堂が新築されました。地蔵尊の中には地蔵様の頭5〜6寸大と、日本画で全身像が額縁で安置されています。 鞘堂のお墓にはお寺の住職のお墓もあり、寺田とゆう地名も残っています。鞘堂地蔵尊は安産地蔵として古くから男の子は白、女の子は赤と、細い紐を作り安産のあとに二本かいすことになっています。 このように鞘堂地蔵尊はこの地の名所として古くから知られているようです。 お祭り(縁日)旧3月24日 壱万灯6月24日 念ずれば花ひらく 鞘堂自治会 鞘堂地蔵 この辺りの地名にもなったといわれるのが、この地蔵です。鞘堂の名は、天授6(康?2、1380)年の「小山・宇都宮合戦」の際、戦死した兵の鞘を集めて埋め、そこにお堂を建て地蔵を安置したことから付けられました。 「日光街道ルネッサンス21」より かんぴょうの正体は? のり巻きの具としてお馴染みのかんぴょうですが、その正体は、夏の夕暮れに白い花を咲かせる夕顔の実なのです。ウリ科の植物で古くから栽培されていますが、この夕顔の果肉を細長くむいて乾燥させるとかんぴょうになります。食物繊維や鉄分、リン、カルシウムなどが豊富で、健康食品としても優れています。 「日光街道ルネッサンス21」より 星宮神社 鞘堂新田の鎮守として、古くから信仰を集めていた神社ですが、創建年代などは定かではありません。本殿の裏に石の祠が点在し、参道右手にも石の祠が並んでいます。 「日光街道ルネッサンス21」より 結城道との分岐点だった追分 北関東自動車道の高架手前に、「追分」と書いて地元で「わかさり」と呼ばれるところがあります。ここを東に入る道が、かつての結城道の跡です。現在、南に向かう辺りの道が失われていますが、ここから多功天満宮、下野薬師寺跡、竜興寺を経て結城へと道が続いていたのです。 「日光街道ルネッサンス21」より 結城道追分 かんぴょう 防人 下古山 茂原 宇都宮 栃木県 下野市 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

【リンクについて】 当サイトへのリンクは原則自由です。上記リンク用バナーをご利用ください。 ただし、リンク元のホームページの内容が法律や公序良俗に違反している場合などは、リンクの削除をお願いすることがあります。 なお、当サイトは予告なくページの変更または削除することがありますので、あらかじめご了承ください。 相互リンクは、こちら からお願いいたします。 【免責事項】 当サイトからリンクを設定しているサイトの内容は、各ホームページ管理者の責任で管理・運営されているもので、 それぞれのリンクサイトの掲げる使用条件に従って利用下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【歩く地図でたどる日光街道】 http://nikko-kaido.jp/ mail JZE00512@nifty.ne.jp 制作・著作:風になりたや Copyright(C)2010-2013 nikko-kaido All Rights Reserved. そのサイトの文章・画像、地図は著作戦で保護されていますので、無断での転用、転載はご遠慮下さい。 但し、個人で使用する場合は、その範囲ではありません。しかし、会社や団体等で使用する場合は連絡下さい。 ご利用される場合は内容の加筆や削除はご遠慮下さい。また、ご意見や記載内容についてご意見があればお聞かせ下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||