|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

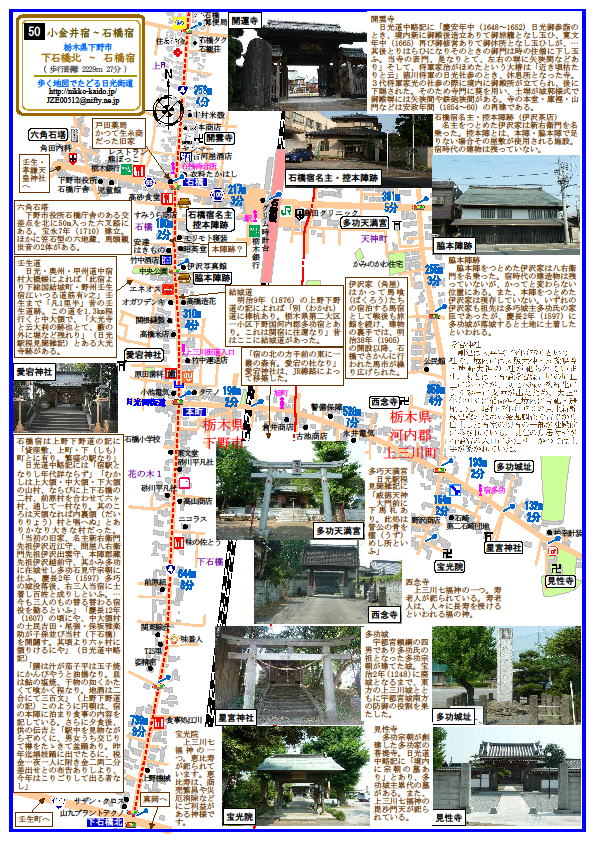

| 初めて歩く人のために - 【 歩く地図でたどる日光街道 】説明 ↑TOPへ 小金井宿から石橋宿 下石橋北(栃木県下野市)〜石橋宿(栃木県下野市) 2229m 27分 石橋宿(いしばしじゅく)は、日光街道および奥州街道の15番目の宿駅(宿場町)である。現在の栃木県下野市石橋。 石橋宿は江戸時代に下野国都賀郡にあった宿場町である。元は上石橋村、下石橋村、上大領村、中大領村、下大領村、前原村の6か村が1村となり、当時天領とされていたため内裏領村と呼ばれていた。時期は不詳だが内裏領村が宿駅となり石橋宿となった[1]。宿役はこの宿の旧家で元多功城城主多功宗朝に仕え後この地に土着し農民となったと言われる名主伊沢近江守、問屋伊沢出雲守、本陣伊沢越前守の各家が代々交代で勤めた。 天保14年(1843年)の『日光道中宿村大概帳』によれば、石橋宿は距離1里半、宿高712.7549、町並み5町28間、人数414人(男192人、女222人)、家数79軒、本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠30軒、問屋場2軒、宿建人馬25人25疋であった。 現在も石橋には旧日光街道である国道4号が通るほか、その近傍を鉄道路線JR宇都宮線(東北本線)が通り同線石橋駅周辺を中心に宅地化が進み交通量も激しく喧騒となってはいるものの、往時の静けさも垣間見られる。Wikipediaより 宿高(しゅくだか)とは 農作物などを米の取れ高に換算して、村や町宿場の規模を表示したものです。単位は石・斗・升・合・勺(しゃく)で、1石は10斗、、1斗は10升、1升は10合となります。1合は10勺となります。1升は約1.8?(一升瓶1本分)で、1石は一升瓶100本分の量となります。なお、1俵はおおよそ3斗5升のお米を入れました。 町(ちょう)と間(けん)とは 町と間は、長さを測るときの単位のことです。1町は約109.09mとなります。1町は60間です。1間は6尺(しゃく)で、約1.82mになります。なお、町・間・尺は時代によっても少しずつ長さが異なりました。 本陣・脇本陣・旅籠とは いずれも旅館です。本陣・脇本陣は、参勤交代の大名や勅使・公卿といった貴人が宿泊しました。本陣が利用できないときには、かわりに脇本陣が利用されました。一般旅人が宿泊する旅籠があります。旅籠は、食事つきの宿泊施設です。 問屋場(とんやば)とは 問屋(といや・とんや)ともいい、次の宿場まで乗り継ぐ人足や馬を用意したり、公用の出張者の旅館手配など、宿場業務を取り扱う施設のことをいいます。 宿建人馬(しゅくだてじんば)とは 参勤大名や役人などが通行するときに、宿場で用意する人足(にんそく) と馬の最大数のことです。足りない分は助郷(すけごう)として、周辺の村々から調達しました。本来50人50疋を割り当てられていましたが、文化5年(1808)に35人35疋に変更されました。 本陣伊沢越前守、脇本陣伊沢家 薬師堂、星宮明神、不動堂、修験左京坊【壬生道】(下石橋) 愛宕社、神明社、大日堂(石橋宿御料) 薬師堂、花木権現、医王院、石橋大明神【壬生道、結城道】、修験大楽院、不動堂、青龍権現、開雲堂、聖天堂、泉蔵寺、神明社(石橋宿) 日光道中 壬生道 結城道 愛宕神社 創建は天平宝字(759)年という古社で、境内には天照大神、八坂大神、スサノオノミコト・熊野大神の4社がまつられています。この神社の境内は愛宕山古墳といわれています。 「日光街道ルネッサンス21」より 多功氏興亡の歴史をとどめる 石橋宿 石橋の地名の起源ははっきりしませんが、一説に、池上明神(いまはありません)前の水が流れるところに当時ではめずらしい石の橋があったことからつけられたと伝えられています。 石橋宿には江戸時代、本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠30軒がありました(天保14年、1843年)。本陣、脇本陣を努めた伊澤家の祖先は、多功宗朝(宇都宮国総一族)に仕えたという旧家で、多功氏が没落した後、石橋の地に帰農したといわれます。 このあたりには児山城や多功城跡があり、中世にこの地で威をふるった多功氏興亡の歴史を今に伝えています。 「日光街道ルネッサンス21」より 石橋の神輿 お祭りに欠かせないのが神輿ですが、ここ石橋町の神輿は全国的にも有名。栃木県指定無形文化財保持者でもある小川政次氏の手による御神輿・彫刻山車などが、県内はもとより全国的にも出荷されているのです。 「日光街道ルネッサンス21」より 石橋駅西口広場時計塔 JR宇都宮線、石橋駅西口をおりると、グリム童話をイメージした高さ16mの時計塔が下野市来訪者をお出迎えいたします。時計塔は3層構造になっており、上層には「シンデレラ」のブロンズ像を設置し、中層には時計と共に「赤ずきん」「ヘンゼルとグレーテル」のブロンズ像が配置されており、オリジナル曲に合わせて午前8時と正午、午後5時にからくり時計のようにまわる仕掛けになっており、下層にある「ブレーメンの音楽隊」がさも演奏しているかのようで、ご覧の皆様をメルヘンの世界に誘います。下野市観光協会「遊楽里(ゆらり)ぐるり下野市」より グリムの森・グリムの館 1975年に旧石橋町はグリムの故里ドイツのディーツヘルツタール町(旧シュタインブリュッケン)と姉妹都市になりました。シュタインブリュッケンとはドイツ語で「石橋」という意味です。グリムの里づくりの一環として作られた「グリムの森」と「グリムの館」。森には遊具はもちろん、本物の雑木林が残れていて、子ども達が自然と触れ合える貴重な場所になっています。館内にはグリム童話の絵本が揃えられ、絵の好きなお子さんには充実したコーナーになっています。「里」にある公園にも親子連れがのんびり過ごすには最適。風車は中に入ることができ、眺めもいいです。石橋にいながらドイツ情緒を味わえるグリムの里、室内外合わせて楽しんじゃいましょう。下野市観光協会「遊楽里(ゆらり)ぐるり下野市」より ○石橋宿本陣・脇本陣跡 宝光院 上三川7福神の一つ、恵比寿がまつられています。恵比寿は、商売繁盛や災厄消徐などにご利益がある神様です。 「日光街道ルネッサンス21」より 顕性寺(けんしょうじ) 多功宗朝が創建した多功家の菩提寺です。多功城主累代の墓があるほか、上三川七福神の毘沙門天がまつられています。毘沙門天は無量の知恵と財宝を始め諸願成就などにご利益があるといわれます。「日光街道ルネッサンス21」より 多功城跡 宇都宮頼綱の四男であり多功氏の祖となった多功宗朝が建てた城でした。宝治2(1248)年の築城から慶長2(1597)年に廃城となるまで、東方の上三川城とともに宇都宮城南方の防御の役割を果たしました。 「日光街道ルネッサンス21」より 多功寺 西念寺 上三川七福神の一つ、寿老人がまつられています。寿老人は、人々に長寿を授けるといわれる福の神です。 「日光街道ルネッサンス21」より 多功天満宮 この神社の境内付近から奈良時代のものと思われる瓦や土器が出土しました。調査によって、河内郡の役所の施設のものであると推定されています。 「日光街道ルネッサンス21」より 開雲寺 天応元年(781)下野薬師寺戒壇院代五世恵運律師により瑠璃光院東光寺として開山されました。江戸時代には、徳川将軍家の日光参拝道中の休憩所で、明治期は真岡県・日光県等が統合され栃木県となるまでの4年間、仮庁舎が置かれました。下野市ガイドマップ「歴史と史跡 下野石橋周辺」より 徳川将軍の日光社参のとき、休息所となった寺です。3代将軍家光の社参の際に境内に御殿所が立てられ、後に下腸されました。寺紋に葵を用い土塀が城郭様式なのは、これに由来します。 「日光街道ルネッサンス21」より 見性寺 星宮神社 石橋宿脇本陣 石橋宿控本陣 石橋宿名主 六角石塔 下石橋 花の木 石橋 上町 栃木県 下野市 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

【リンクについて】 当サイトへのリンクは原則自由です。上記リンク用バナーをご利用ください。 ただし、リンク元のホームページの内容が法律や公序良俗に違反している場合などは、リンクの削除をお願いすることがあります。 なお、当サイトは予告なくページの変更または削除することがありますので、あらかじめご了承ください。 相互リンクは、こちら からお願いいたします。 【免責事項】 当サイトからリンクを設定しているサイトの内容は、各ホームページ管理者の責任で管理・運営されているもので、 それぞれのリンクサイトの掲げる使用条件に従って利用下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【歩く地図でたどる日光街道】 http://nikko-kaido.jp/ mail JZE00512@nifty.ne.jp 制作・著作:風になりたや Copyright(C)2010-2013 nikko-kaido All Rights Reserved. そのサイトの文章・画像、地図は著作戦で保護されていますので、無断での転用、転載はご遠慮下さい。 但し、個人で使用する場合は、その範囲ではありません。しかし、会社や団体等で使用する場合は連絡下さい。 ご利用される場合は内容の加筆や削除はご遠慮下さい。また、ご意見や記載内容についてご意見があればお聞かせ下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||